L’image de l’enfant goûtant au plaisir d’un mouvement doux et cadencé parle d’un temps qui se suffit à lui-même. L’enfant sur la balançoire vit l’instant présent, entre ciel et terre, défiant les lois de la pesanteur, rêvant à un impossible envol.

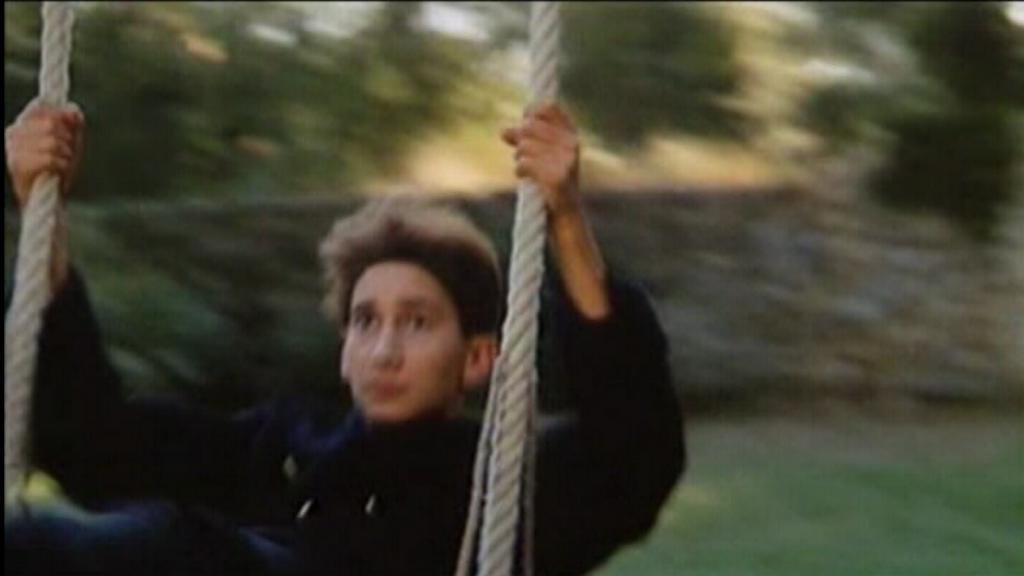

Le mouvement est hypnotique et cherche à se répéter comme si l’avant et l’après n’existaient pas. Dans Boyhood ou L’Année de l’éveil, le mouvement est au plus vif. Dans Au hasard Balthazar, le balancement s’adoucit, sous le regard d’un âne. Douceur également pour Amélie Poulain enfant et son ours en peluche.

Le décor dans lequel s’inscrit la balançoire est familier et rassurant. Parcs, squares, cours de récréation, jardins familiaux, autant de lieux ancrés dans la réalité quotidienne mais détachés de ses contingences.

L’arbre est également un partenaire privilégié.

L’enfant sur la balançoire garde toujours sa part de mystère. A quoi pense-t-il, à quoi rêve-t-il ? On peut légitimement supposer que son rêve ultime est celui de Peter Pan.

L’adulte quant à lui sait que Peter Pan n’est que littérature. Mais quand il regarde un enfant sur une balançoire, il retrouve ce temps arrêté où tout semblait possible.

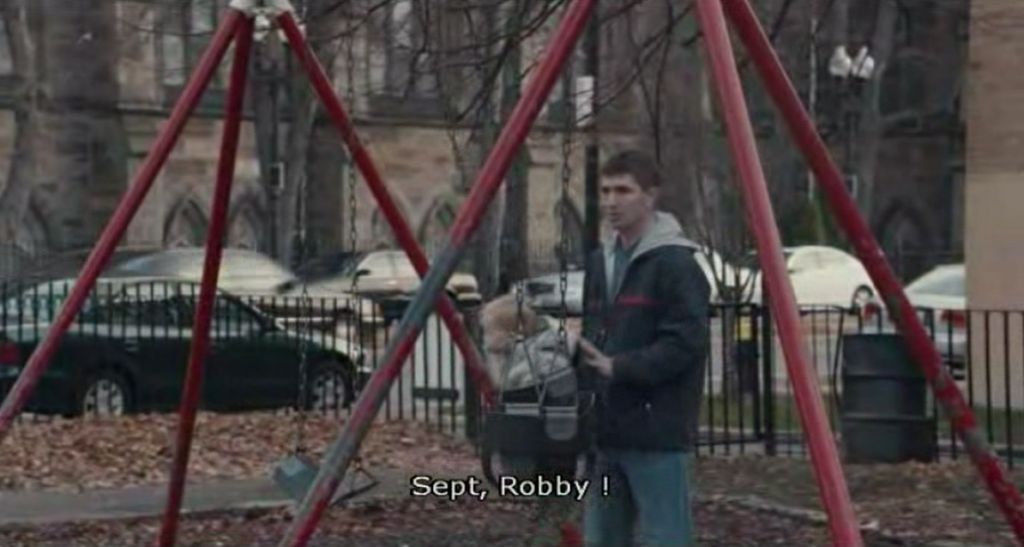

Il peut aussi décider d’aider l’enfant à se balancer. L’adulte sait la symbolique. Il ne sait même que cela.

Les scènes de balançoire avec adultes expriment une dualité : retour au temps fantasmé de l’enfance et acceptation mélancolique du temps qui passe. Un temps double. Si l’enfant semble jouir du temps arrêté, le mouvement même de la balançoire indique tout autre chose à l’adule. Le mouvement pendulaire, semblable à celui du balancier d’une horloge ou d’un métronome, indique la marche inexorable du temps.

Les voix off accompagnent volontiers les scènes de balançoire. Solitude bienvenue.

Quand le dialogue a lieu, il est celui de la confidence. Instant bienvenu d’une pause dans l’action.

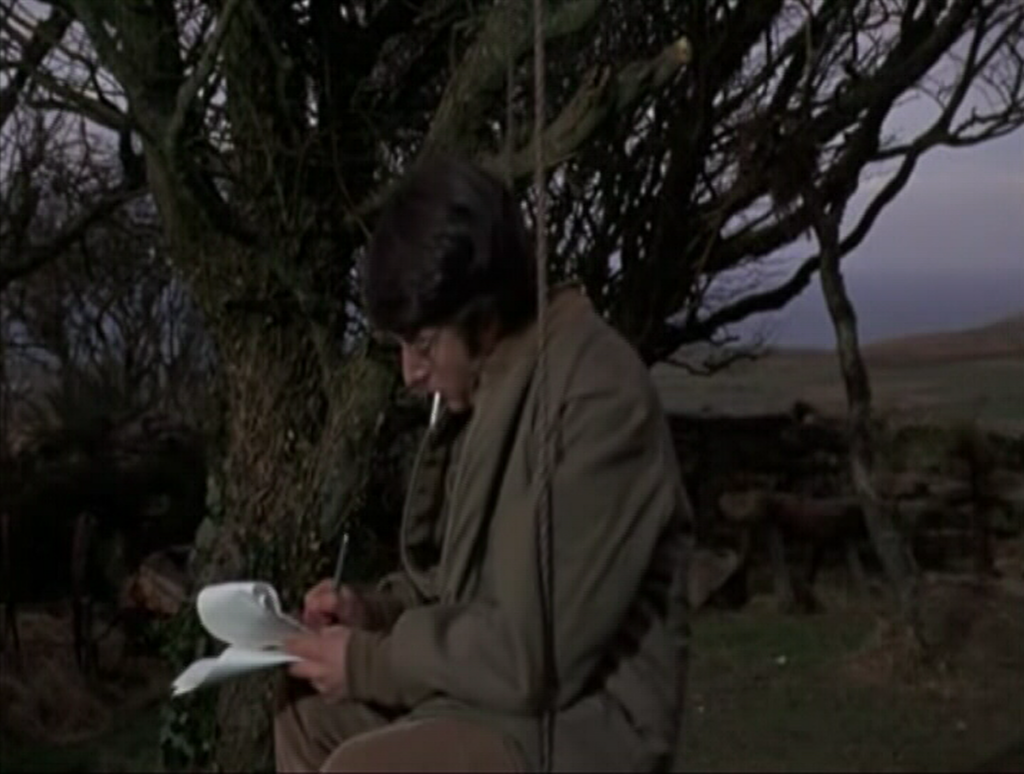

Il est à noter que régulièrement les scènes de balançoire exclusivement masculines sont souvent associées à l’ivresse. Pourquoi l’homme ivre est-il attiré par la balançoire ? Retour désinhibé à l’enfance ? Ou alors, le temps de l’ivresse est apparenté à celui que propose la balançoire : une mise entre parenthèses du temps habituel, trop contraignant.

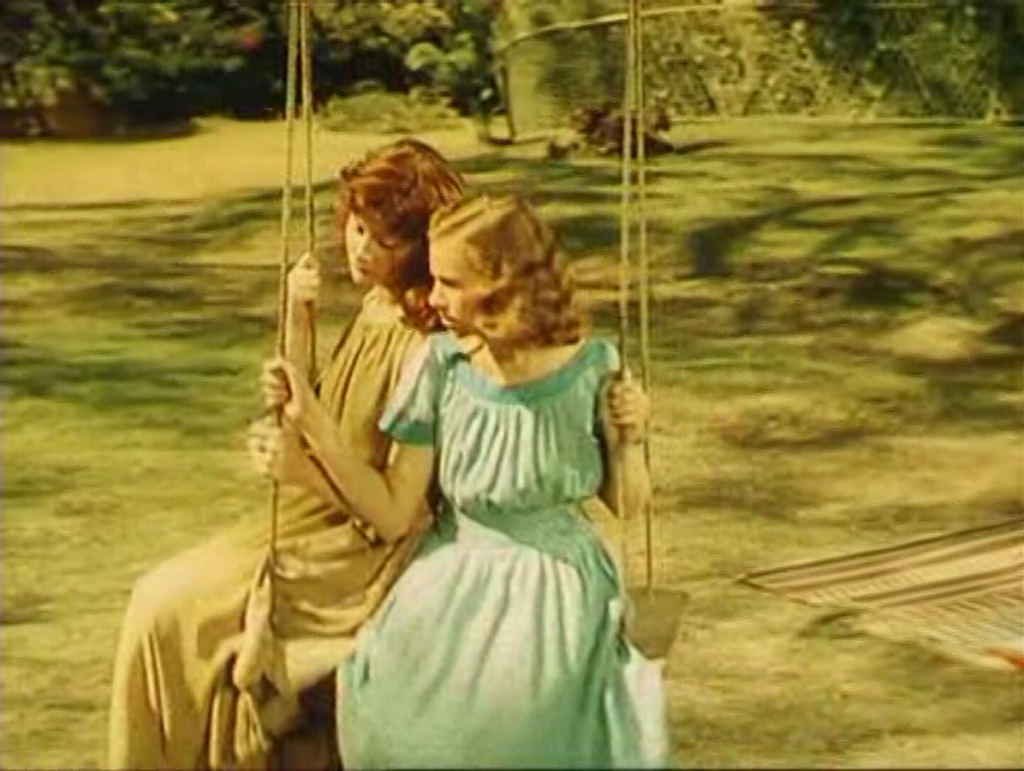

La balançoire est très présente dans la peinture, notamment du XVIIIe s, notamment chez Watteau et Fragonard : Elle évoque un hédonisme bucolique, une sensualité contenue. Le cinéma reprend ces représentations à son compte. Dans les films dont l’action se déroule sous l’ancien régime, ces tableaux s’animent. Elégance, charme aristocratique, libertinage, marivaudage. Tous ces attributs de la femme sur la balançoire forgés au 18e perdurent jusqu’à nos jours.

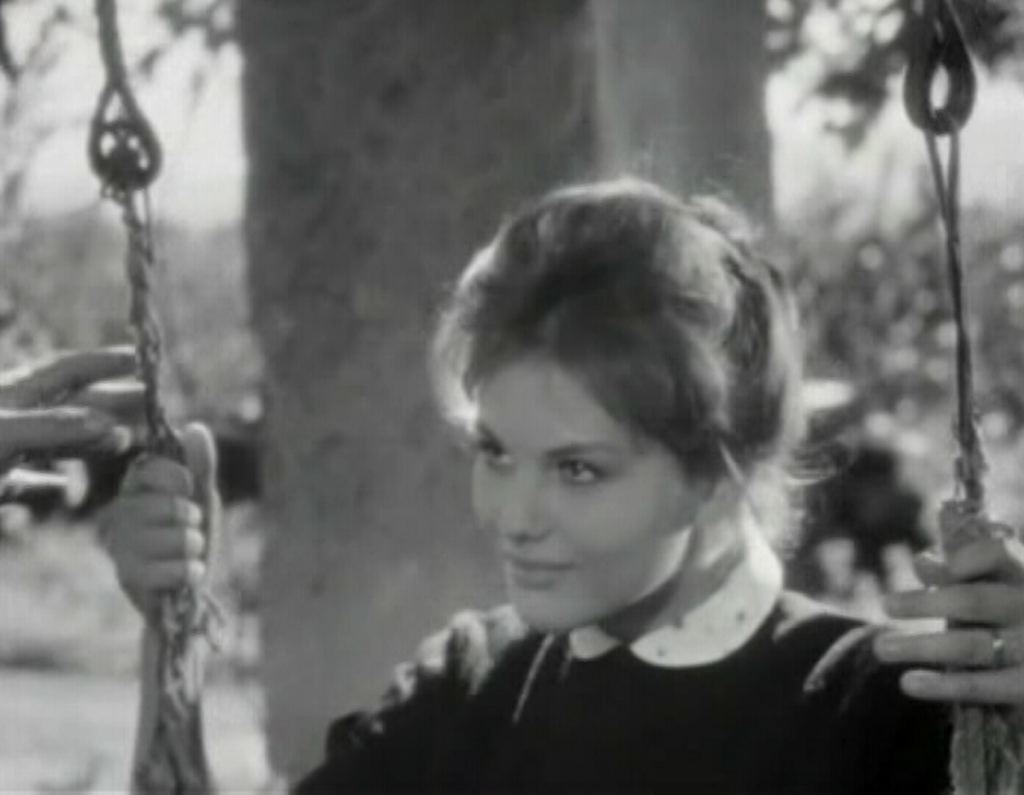

Le Bel Antonio, de Mauro Bolognini, raconte l’histoire d’un impuissant, récemment marié à la jeune Barbara. Dans une superbe scène, à la très belle photographie impressionniste, la jeune épouse signifie son attente en proposant une image de femme-enfant associé au symbolisme fort du mouvement de va-et-vient de la balançoire.

Dans Partie de campagne, de Jean Renoir, nous avons une des scènes de balançoire les plus célèbres de l’histoire du cinéma. Renoir rend hommage à son père, Auguste.

Si les peintres rendent compte de l’instant arrêté, les cinéastes ont un autre souci : mouvement.

Travelling. Travelling tournant. Travelling accompagné. Si la caméra se pose, le mouvement se décline dans le cadre et le déborde. On peut également jouer avec le hors champs. Les cinéastes virtuoses en sont friands, notamment Joe Wright dans Orgueil et préjugés.

La balançoire est a priori cantonnée à un seul type de mouvement. Mais l’ampleur et la vitesse de ce mouvement peuvent être très variables. Légères oscillations ou envolées franches, toute une gamme de cadences est possible. De même les approches de ce mouvement sont très diverses. Les cinéastes prennent plaisir à filmer les scènes des balançoires. Ils peuvent multiplier les angles de prise de vue.

La caméra peut suivre le mouvement même de la balançoire. Embarquée à bord, si l’on peut dire, elle tangue. Le mouvement est vif, singulier. L’originalité de ces travellings est manifeste.

Des variantes sont possibles. Dans A l’Est d’Eden, la caméra n’accompagne pas directement et produit une double oscillation

Le contre-champ permet alors des images inhabituelles. L’arrière-plan devient irréel, onirique, avec contre-plongées et effets de surimpression.

La caméra peut rester statique. Le personnage qui se balance apparaît et disparaît du cadre. Jeu de cache-cache, avec symbolique riche. On touche à la notion même de cadre, l’élément de base du cinéma.

Dans Charulata, Satyajit Ray propose deux scènes majeures de balançoire, qui correspondent à des prises de décision de la part de l’héroïne. Plongées, contre-plongées, suivi de mouvements, contre-champ, séduction temps suspendu, réflexion, onirisme, tout est mêlé avec virtuosité. Dans la mythologie indienne, la balançoire est appelée « navire qui conduit au ciel », le mouvement s’identifie à celui du soleil.

Idem

En fonction de la rapidité du mouvement, du choix des points de vue et du montage, le cinéaste peut s’éloigner des représentations usuelles de quiétude et de temps suspendu. Il peut les bousculer, voire les inverser. La tentation est grande de créer un climat d’angoisse à partir d’un objet a priori rassurant. Le résultat sera d’autant plus fort.

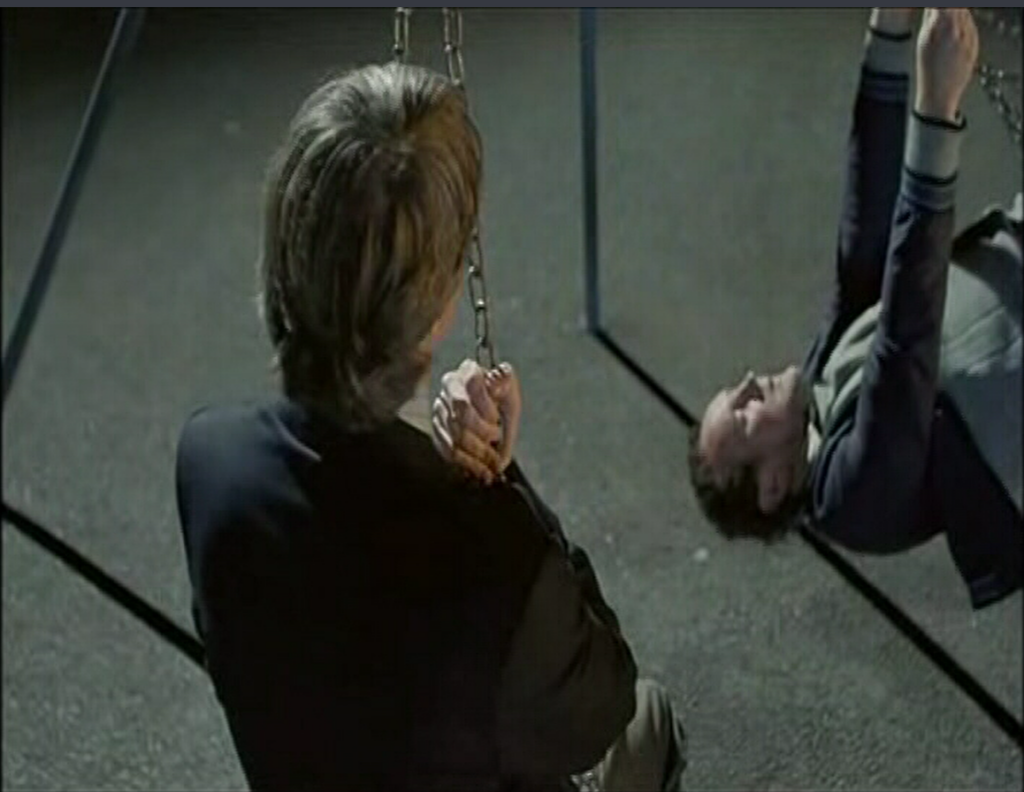

Dans Bunny Lake a disparu, d’Otto Preminger, trois scènes de balançoire, dont la dernière, associée au dénouement, constitue une apothéose dramatique. Scène un : un jardin, une balançoire en mouvement. Inquiétude. Scène 2 : interrogatoire du psychopathe sur une balançoire d’intérieur. Scène 3 : Le dénouement où la sœur tend un piège à son frère pour l’obliger à se révéler est axé sur la balançoire. L’amplification progressive du mouvement alliée au son, crée une tension qui va crescendo et qui rend compte du caractère obsessionnel du ravisseur d’enfant. Dialogue suggestifs, flirtant avec l’inceste. La balançoire est ici violente, paroxystique et l’arrêt du mouvement crée un soulagement.

Dans Intruder, l’apogée dramatique a aussi pour cadre une balançoire. Soupçonné de viol, un membre de la communauté noire est poursuivi par la foule, qui veut le lyncher. Pantin désarticulé, ballotté, objets des moqueries des enfants, la victime enchaînée évoque forcément un pendu.

La balançoire est un symbole ambivalent. Mouvement de vie mais avec cordes ou chaînes.

Dans Le Jardin secret, on apprend que la mère du petit orphelin malade est morte suite à une chute de balançoire. C’est en retrouvant cette balançoire dans un jardin secret qu’il guérira.

Dans The Pledge, de Sean Penn, le flic à la retraite a juré d’arrêter un meurtrier d’enfant. Pour y arriver, il utilisera une petite fille comme appât et naturellement il installera pour elle une balançoire. C’est l’occasion pour le cinéaste d’exploiter toutes les possibilités de cet objet solidement ancré dans le sol qui a pour vocation de se rapprocher du ciel. Un objet ambivalent à bien des égards, dont le cinéma n’est pas avare.