Serre-moi fort, Vicky (24-10-2025)

Serre moi fort sans trait d’union est un film de Mathieu Amalric dont le synopsis officiel se résume en une phrase : « Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va. » Nous n’en dirons pas plus, conscient de la possibilité que vous ne souhaitiez pas qu’on divulgâche ce qui ne doit pas l’être. Serre moi fort est un film magnifique, émouvant, déroutant, dont on sort la gorge nouée, néanmoins heureux d’avoir vécu ce grand moment de cinéma. Amalric, dont on sait le goût pour une certaine sophistication, réalise ici un travail unique de réalisation exigeante et de montage proche de la perfection. On pouvait s’attendre à une œuvre un peu froide qui témoigne d’un talent appliqué. Que nenni ! Tout ici est incandescent, essentiel, et nous parle une langue familière. Le travail sur la temporalité est virtuose. Mais quittons les lauriers tressés au réalisateur pour nous attacher à Vicky Krieps, qui tient le film de bout en bout. Depuis quelques années, l’actrice nous séduit dans des films français, allemands ou américains. Là, elle nous emmène très loin, elle nous prend la main et nous la suivons, émus et admiratifs. Elle a la grâce de Romy Schneider dans ses meilleurs rôles. A vif et tendre, légère et désespérée. Le scénario le demande peut-être mais parvenir à cette palette émotionnelle est chose rare. Vicky est grande ! Mathieu a eu du flair en la choisissant. Serre moi fort est un film exceptionnel.

Claudia et Robert (27 septembre 2025)

Claudio Cardinale et Robert Redford sont partis à une semaine d’intervalle en ce mois de septembre 2025. Ça fait beaucoup ! Ces-deux-là incarnaient la grâce et la magie du cinéma. Claudia : la beauté, la joie de vivre, les heures les plus ensoleillées du cinéma italien, mais aussi français. Elle nous a enchantés dans Le Guépard, Rocco et ses frères, Il était une fois dans l’Ouest, Cartouche ou Le Bel Antonio. Bella Ciao ! Redford : Les hommes du Président, Out of Africa, L’Arnaque.

Certaines disparitions nous donnent plus que d’autres une sensation de crépuscule et d’époque révolue. Dans ce monde sans repère, où la beauté semble être allée faire un tour on ne sait où, où les valeurs humaines les plus évidentes sont bafouées, ils nous manquent plus que je ne saurais dire. Restent les heures exquises passées en leur compagnie. Les acteurs et actrices sont immortels. Ils agrandissent notre vie.

Le chaudron (14 août 2025)

On voit des films. On en voit plein. C’est une nourriture. Une drogue. Le temps passe. Il y en a de plus en plus. Certains restent, d’autres s’effacent de la mémoire. On a en tête des milliers de visages, de répliques, de plans, des histoires à dormir debout, des bouts de rêves éveillés, des possibilités, du temps perdu avec des tâcherons qui ont voulu briller, du temps gagné avec des poètes qui nous ont donné à voir plus loin que nos vies. D’une image, d’une scène, d’une réplique, nous bâtissons des mondes. Le cinéma, grand voyage immobile de nos vies qui ne demandent qu’à se mêler à d’autres vies, fabriquées mais essentielles. Les yeux d’Henry Fonda, l’assurance de De Niro, la gouaille de Laure Calamy, la voix de Claudia Cardinale, les pitreries de Jim Carrey, les austérités de Bergman, la poésie de Tati, le burlesque de Kaurismaki, les désespérances felliniennes et la légèreté de Podalydès, tout cela mijote dans le grand chaudron. On touille, remue, mélange. Chaque jour la soupe est prête à boire. Un grand bol fumant dans la panse. Ça tient chaud au corps.

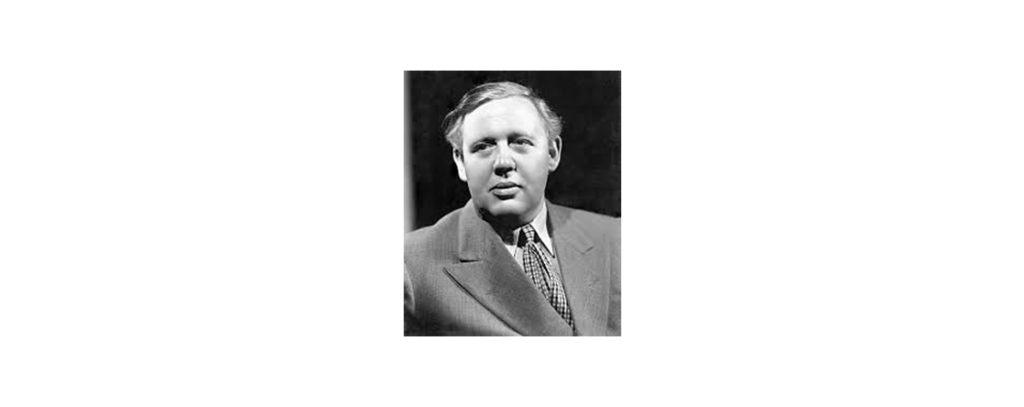

Montgomery Clift (04 août 2025)

Sur l’album London Calling, le groupe The Clash chante en 1979 une chanson en hommage à Montgomery Clift, hommage un peu punk, provoc, iconoclaste, mais sincère et émouvant, à l’un des acteurs les plus atypiques, les plus incroyables, les plus secrets du cinéma américain. Il y a quelque chose de crépusculaire chez Monty Clift, quelque chose de fragile et de tenace exactement comme quand on regarde le jour devenir très lentement la nuit. Sa première apparition au cinéma est dans Red River, où il tient la dragée haute à John Wayne. Le western de Howard Hawks est un des sommets du genre. On y trouve rassemblés les éléments habituels du western mais aussi une réflexion sur la filiation et bien d’autres choses encore. On a surtout ce jeune acteur au jeu puissant et délicat qu’on n’est pas prêt d’oublier. Montgomery Clift nous a séduits, émerveillés, intrigués dans Une Place au soleil avec Elisabeth Taylor, critique au scalpel du rêve américain, et La Rivière sauvage, d’Elia Kazan, film au propos écologiste avant l’heure. Sa santé décline, en raison de ses addictions. Dans un des derniers rôles, Les Désaxés, film où apparaissent pour la dernière fois à l’écran Marylin Monroe et Clark Gable, il peine à donner le change. Il se retire ensuite des plateaux et meurt d’un infarctus à 45 ans en 1966. Cette disparition prématurée n’a pas engendré de mythe, ou si peu. Montgomery Clift est aujourd’hui quelque peu oublié. Il est impératif de découvrir ce qu’il a donné au septième art. N’importe lequel de ses films fera l’affaire (certains sont des classiques dans lesquels il faut se plonger toute affaire cessante) mais c’est peut-être son premier rôle au cinéma qui donne à voir toute la particularité de son jeu : La Rivière rouge, admirable western où il montre sans tambouille Actor Studio une sensibilité que peu d’acteurs sont capables d’afficher. Sinon pour un hommage rapide et sans images, il y a toujours l’album de Clash : London Calling est également éternel.

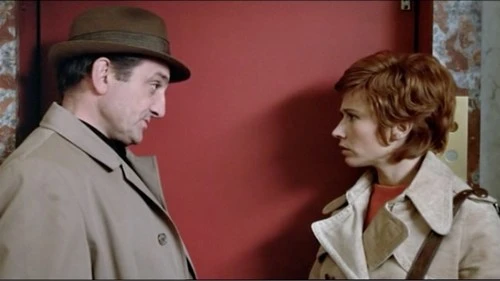

Longue vie aux salauds ! (01-08-25)

Jean Yanne dans Que la bête meure et Michel Bouquet dans Deux hommes dans la ville campent deux salauds de première bourre, des êtres vils et ignobles que l’on prend un plaisir fou à détester. J’ai la vague impression qu’on n’en fait plus de cette trempe-là. Les salauds actuels sont outrés et souvent caricaturaux. Ce sont des méchants qui remplissent la case au bon endroit mais qui n’ont pas cette humanité qui nous les rend proches et d’autant plus ignobles. Avec Jean Yanne et Michel Bouquet, on a la sensation très désagréable qu’on pourrait les croiser au coin de la rue. Même chose pour Jean Carmet dans Dupont Lajoie. Là aussi, la détestation est un délice.

Si on dresse la liste tous ceux qui ont incarné un des salauds les plus célèbres de la littérature, je parle ici de l’immonde Javert, celui qui veut la peau de Jean Valjean, on a Charles Vanel, Michel Bouquet, Anthony Perkins, Bernard Blier, John Malkovich et Charles Laughton. Tous s’en sortent bien, Bouquet et Laughton en tête de liste. Il y a aussi Thénardier, et là, Victor Hugo, une fois de plus, nous épate : Javert est enfoncé, relégué aux amuse-petit, Thénardier c’est de la raclure d’humanité, de ces gens qu’on refuse qu’ils existent, méprisables jusqu’à l’ongle. En assistant à leurs bassesses dieu qu’on se sent bien d’être ce que l’on est malgré tous les défauts qui vont avec. Interpréter Thénardier est un exercice difficile. Le comédien doit réussir à livrer ce petit plus qui nous fait bondir hors de nos gonds. Parmi tous ceux qui ont incarné Thénardier, c’est étrangement Bourvil qui y parvient le mieux. Le tendre, le délicieux Bourvil campe un Thénardier qui me glace le sang. Chapeau Monsieur André Raimbourg ! J’attends avec impatience la prestation de Benjamin Lavernhe dans la prochaine adaptation car il nous faut encore et toujours de beaux salauds, des moins que rien qu’on a envie de boxer jusqu’à ce qu’ils gisent au tapis et crient pitié ! Ça fait partie du deal cinématographique.

Chabat-papa ( 02-06-25)

Papa de Maurice Barthélemy sera sûrement un petit truc sympathique, un road-movie peinard, un de ces films un peu indolents desquels on n’attend aucune révélation. On s’en fiche. On aura droit à un festival Chabat et ça nous suffit amplement. Chabat est important. Il nous a accompagnés, il a vieilli avec nous et on sait qu’un jour il sera sacré symbole d’une époque. Mais te n’en fais pas, Alain, ton mystère est trop grand pour toutes les récup du monde. Tu es du genre Mitchum : on te demande de jouer, tu le fais sans broncher, sans même déborder à droite ou à gauche. Ta nonchalance est d’une élégance folle (Mastroianni est-il une de tes références ?) Le film démarre, tu chantes Antisocial au volant de ta voiture et ça le fait complètement. A côté de ton jeune fils, tu hurles le tube de Trust sur l’autoroute. C’est ludique. C’est bien fait. On est dimanche soir devant son poste de télé. On pense aux jours anciens, cinoche gentil pour passer agréablement le temps. Une heure et quinze minutes plus tard, le générique de fin propose une chanson de Niagara. Le contrat a été rempli. Chabat a fait le job ! Et en plus, cerise imprévue sur le gâteau, cadeau du ciel qu’on n’attendait pas, on a vu un film exceptionnel, un grand film, drôle et poignant. Chaque scène est réussie. Les dialogues font mouche. La drôlerie assumée, avec quelques scènes gag de très haut niveau (la discussion sur les Chamonix à l’abricot) qui côtoient l’émotion la plus pure. Le propos, on le découvrira petit à petit, est tragique. Et il n’y a pas d’enrobage. Le comique n’est pas ici une facile fausse pudeur pour faire entrer l’artillerie lourde le moment venu. En état de grâce, Maurice Barthélemy est sûr de son affaire. Les moments graves, les gouffres, sont précédés et suivis de scènes, quasi des clips, d’une loufoquerie dont Mister Chabat a le secret. En prime, on a un portrait d’homme exceptionnel. On a même une incarnation habitée de ce prototype d’homme qu’est le gai luron jusqu’à épuisement, le père la pudeur, nounours à jeux de mots et blagues à deux balles, qui sous sa clownerie parfois lassante cache un coeur d’artichaut gros comme ça. Chabat quand tu nous tiens ! Ton art est grand. Ton coeur d’artichaut également.

Bruno et Denis (01-06-25)

Il m’arrive de plus en plus souvent de rencontrer Michel Vuillermoz au rayon fromages quand je fais mes courses au supermarché. Il s’avance vers moi et me recommande un Chaource en promo. Je ne m’étonne plus. Quand trois minutes plus tard Sandrine Kiberlain passe mes paquets de pistaches au lecteur de codes-barres, je ne m’étonne pas davantage du clin d’œil qu’elle m’adresse. Sur le parking, je sais que Bruno et Denis Podalydès m’aideront à ranger mes courses dans le coffre de ma voiture en devisant sur la météo. Tout cela est devenu ma normalité. Autrefois, je cherchais des réponses en lisant les philosophes qui passent à la télé. Aujourd’hui, je regarde en boucle les films des Podalydès. J’y gagne au change, même si ma dépendance s’accompagne d’hallucinations. Sabine Azéma et Isabelle Candelier peuvent bien se moquer de ma nouvelle coupe de cheveux quand je traverse le boulevard Victor Hugo, je n’en prends pas ombrage, sûr d’avoir enfin trouvé le chemin d’une nouvelle vie où la fantaisie n’est pas un simple mot parmi d’autres.

Le Top Ten – N°6 : Rio Bravo (31-05-25)

Western avec shérif intègre, bad guys, saloon et fusillade finale. Ajoutez un pochtron, un éclopé, des chansons, un tricheur au poker, un hôtelier mexicain. Couronnez le tout avec John Wayne. Vous avez Rio Bravo. Difficile d’expliquer pourquoi la somme de ces éléments aboutit à un classique indémodable. Rio Bravo est un film sur l’attente. Il ne s’y passe pas grand-chose, pour notre plus grand plaisir. Rio Bravo est aussi un film sur l’alcoolisme et les trompettes mexicaines. Il y a également Angie Dickinson. Il y a surtout Howard Hawks à la manœuvre. Et n’oublions pas le délicieux Walter Brennan, éternel râleur irlandais, ainsi qu’un petit jeunot, Ricky Nelson, crooner dans la vie. Tout cela aurait pu aboutir à une production standard mais la magie a opéré et nous donne un endroit de plus où nous émerveiller, qui s’appelle Rio Bravo.

Et c’est ainsi que James Gray est grand ! (30-05-25)

James Gray est notre grand cinéaste indépendant américain. Son œuvre ne connaît aucune baisse de qualité au fil du temps. Son dernier film, Armageddon Times, largement autobiographique, est un moment d’émotion rare. L’amitié entre un garçon blanc, issu de la classe moyenne, et un garçon noir, des classes défavorisées, est dite avec beaucoup de subtilité. C’est un portrait intime de l’Amérique du début des années 80, avec une chanson de Clash en leitmotiv. Le garçon choisi pour incarner le rôle principal est étonnant de justesse. Il irradie ce film essentiel, qui parle de la lutte pour ne pas se laisser happer par le conformisme agressif des nantis, des réacs et des racistes. Cette histoire, qui se termine par l’élection de Reagan, résonne étrangement en 2025.

Le Top Ten – N° 4 et 5 : Un dimanche à la campagne – Quand passent les cigognes (28-05-25)

Un dimanche à la campagne raconte une journée dans la vie de Monsieur Lamiral, interprété par Louis Ducreux dont c’est le seul grand rôle au cinéma. Tavernier a cherché à reconstituer cette journée ordinaire par petites touches. D’emblée, la voix off du réalisateur nous introduit dans le romanesque du quotidien. Film crépusculaire et ensoleillé, Un dimanche à la campagne est une des plus grandes réussites du cinéma français. Rarement, le temps de la vieillesse et des regrets aura été sondé avec autant de délicatesse. Le peu ici dit tout. J’en ressors à chaque fois émerveillé, sûr que ce film est en relation intime avec des moments de ma vie, des lectures, d’autres films, mais sans savoir lesquels.

Quand passent les cigognes

Le jour où j’ai vu ce classique du cinéma russe, je l’ai immédiatement hissé à la première place de mon panthéon, mais je n’avais pas encore vu les milliers de films qui lui ont succédé. Emporté par le romantisme slave, conquis par l’intensité mélodramatique d’une histoire d’amour brisé par la guerre, baba devant les prouesses techniques de Kalatazov, c’était à mes yeux le film absolu. Quarante ans plus tard, mon jugement n’a pas changé, ou si peu. Les plans et séquences virtuoses du cinéaste russe sont gravées en moi, petit catalogue de maestria cinématographique où on peut puiser pour oublier la banalité de nos géométries quotidiennes.

Le Top Ten – N°2 et 3 : Voyage au bout de l’enfer – Vertigo (16 mai 2025)

Voyage au bout de l’enfer Le film est sorti à une époque où les distributeurs avaient la fâcheuse idée d’adapter les titres originaux. The Deer Hunter (Le Chasseur de daim) s’est ainsi vu transformé en un des pire titres français possibles. A part ça, le deuxième film de Cimino est un éblouissement du début à la fin. Une fresque américaine dont on ne sort pas indemne. Trois parties : avant, pendant, après. La partie centrale, au Viêtnam, n’a pas fini de nous hanter avec ses scènes de roulette russe. La première partie, ouvrière et sidérurgique, est celle dont les séquences d’anthologie nourrissent à tout jamais notre mémoire de cinéphile : le bal (seul Visconti peut rivaliser avec Cimino pour filmer les bals), la partie de billard (sur la musique de Can’t take my eyes off you) et l’affaire des bottes oubliées pendant la partie de chasse. Le souffle romanesque emporte tout. L’Amérique qu’on nous donne à voir est une terre de contrastes et si le film se termine par l’hymne national, c’est pour mieux dire les ambiguïtés de cette génération sacrifiée. Trois-quatre ans plus tard, Springsteen chantera Born in the USA, protest song qui comme la dernière scène du film de Cimino sera souvent mal interprétée.

Vertigo

Tout a été dit sur le chef d’oeuvre d’Hitchcock. Inutile d’en rajouter. Impossible d’en sortir avec l’étrange impression que le grand Hitch est allé fouiller là où il n’a normalement pas accès : notre propre cervelle et ses zones les plus sensibles.

Le Top Ten – N° 1 : Les Gens de Dublin (15-05-25)

La première place de mon top 10 est occupée par Les Gens du Dublin, le dernier film de John Huston. Les trois-quarts du film montrent un repas de Noël dans une maison bourgeoise de Dublin. Il ne s’y passe rien que l’on puisse qualifier d’événement, juste des dialogues relatant des anecdotes du passé. Les relations entre les convives sont policées, feutrées. D’où vient alors que ce film tourné en intérieur par un cinéaste en fin de vie est peut-être le plus beau jamais tourné ? La délicatesse du jeu des acteurs, la nouvelle de James Joyce (The Dead) d’où le film est tiré, l’atmosphère dublinoise délicieusement surannée, les souvenirs racontés avec une nostalgie tout en délicatesse ? Un peu de tout cela, mais plus encore. Le titre original, The Dead, indique que les morts sont présents dans un geste, l’intonation d’une voix, un mot, un nom tiré des limbes. Les Gens de Dublin est tout simplement un film sur le temps qui passe, sur la joie mêlée de douleur que produit, un soir de Noël, l’étonnement d’être encore ce que l’on a été malgré toutes les preuves du contraire. Quant à la séquence finale, cette longue confession dans une chambre d’hôtel après le réveillon, elle atteint l’émotion la plus pure. Le passé vit en nous, les morts vivent en nous et la neige tombe sur l’Irlande.

Beau geste (09 mai 2025)

J’en rêvais depuis des années. Depuis l’arrêt de « Cinéma Cinémas » dans les années 80, il n’y avait plus à la télé d’émission sur le cinéma digne de ce nom. De ci, de là, des exercices de promo indigents mais pas de magazine hebdomadaire. Et puis, il y a deux ans, est arrivé « Beau geste » le dimanche soir. Pierre Lescure nous a concocté une émission de haute tenue avec des interviews passionnantes, des reportages pertinents, des archives. Autant de petites vignettes tournées dans différents lieux emblématiques de Paris. C’est classe et pertinent. Pierre Lescure a un art de l’interview qui laisse rêveur. Quand tant d’autres y vont avec de gros sabots, lui arrive à créer une ambiance qui amène les acteurs et les réalisateurs à dire autre chose que les banalités habituelles. Je ne sais pas si l’émission durera, si elle aura toujours cette qualité, mais pour l’instant c’est un régal.

Joe for ever (03 mai 2025)

L’Été meurtrier, La Promesse, le Daim, La Bonne Épouse, La Fracture, Les Passagers de la nuit, Si on chantait, Zaï zaï zaï, On connaît la chanson et Le Processus de paix. Ces films ont en commun d’inclure une chanson de Joe Dassin. Et à chaque fois, c’est une joie. Les chansons de Joe Dassin traversent le temps sans que celui-ci n’altère leur évidence. Les films en profitent. Un petit plus, qui arrive souvent par surprise, sans esbroufe ni pathos. Les frères Dardenne, Mickaël Hers, Quentin Dupieux se sont fait plaisir. Merci à eux. On s’aimera encore lorsque l’amour sera mort. L’amour, les films, les acteurs, les chansons ne meurent pas si on prend soin d’eux. Notre souhait est que longtemps encore les réalisateurs continuent d’avoir envie d’inclure Joe Dassin dans leur B.O. pour redonner au monde la légèreté qui lui manque parfois, et si cette légèreté est teintée de nostalgie, c’est à prendre aussi.

De Lille à Hollywood – Charles Laughton (28 mars 2025)

Ce monstre sacré d’Hollywood, dont les prestations dans Quasimodo, les Révoltés du Bounty ou Témoin à charge, sont restés dans la mémoire de tous les cinéphiles, et dont l’unique réalisation, La nuit du chasseur, est un des sommets du septième art, a trouvé sa vocation à Lille en décembre 1918. Combattant au sein des forces britanniques, il assiste à un spectacle de pantomime à l’opéra de Lille et décide qu’il sera comédien. Face à l’absurdité de la guerre, le choix paraît cohérent. C’est aussi une façon d’échapper aux injonctions des parents, qui veulent qu’il soit hôtelier comme eux. Par la suite, Charles Laughton nous émerveillera par la puissance de son jeu et son côté british égaré en Amérique. A ce titre, sa prestation dans L’Extravagant Mr Ruggles est pure merveille. Il cabotinait parfois, comme Michel Simon, avec lequel il a plus d’un point commun, mais ces gens-là, hors normes, ont l’habitude de s’égarer si on ne leur donne pas un rôle à la hauteur de leur talent. Que s’est-il passé à Lille en décembre 1918 ? Un jeune Anglais, sûrement un peu paumé et inquiet pour son avenir, se prend à rêver. Devenir un saltimbanque, emporter l’adhésion du public, gravir les marches de la gloire, conquérir l’Amérique. On peut toujours rêver. Le monde sort d’un cataclysme mais quand on a 18 ans il est permis de ne pas en tenir compte. Le rêve s’est concrétisé. La pellicule en témoigne.

Casablanca – Marc Augé – Tombe les filles et tais-toi [08 mars 2025]

Dans un livre intitulé Casablanca, Marc Augé écrit : « Quand je suis au cinéma, ceux que je vois sur l’écran sont grands, sont plus grands que moi, exactement comme les adultes lorsque j’étais enfant. » Plus loin, il dit aussi : « Le miracle du cinéma, c’est qu’il nous impose l’évidence physique de héros qui gardent leur jeunesse, alors que nous vieillissons. » Comme ces choses-là sont bien dites ! Casablanca est le film mythique par excellence. Bogart y est grand et nous tout petits sur notre fauteuil de velours rouge. La scène d’ouverture de Tombe les filles et tais-toi est également mythique. Le visage de Woody Allen, immense, les yeux mouillants, illustre on ne peut mieux la citation de Marc Augé. Woody Allen regarde Casablanca dans un cinéma. Il est happé par la scène finale sur le tarmac de l’aéroport, un sommet du mélodrame comme seul Hollywood a su en faire. Transi d’admiration devant la figure de Bogart, il se sent vermisseau errant tant bien que mal dans sa petite vie insignifiante. C’est bien sûr comique, et très réussi, mais cette identification entre le spectateur lambda et les modèles auréolés de gloire est une réalité vécue par tout spectateur. Quelque soit son âge, ce dernier redevient un enfant qui se dit : Quand je serai grand, je serai l’égal d’Indiana Jones, de Zorro, de Bogey face à Ingrid Bergman. Dans son livre, Marc Augé dit encore : « Le spectateur qui assiste à un film est d’emblée plongé dans la temporalité que ce film lui impose. » Une autre façon de voir les choses.

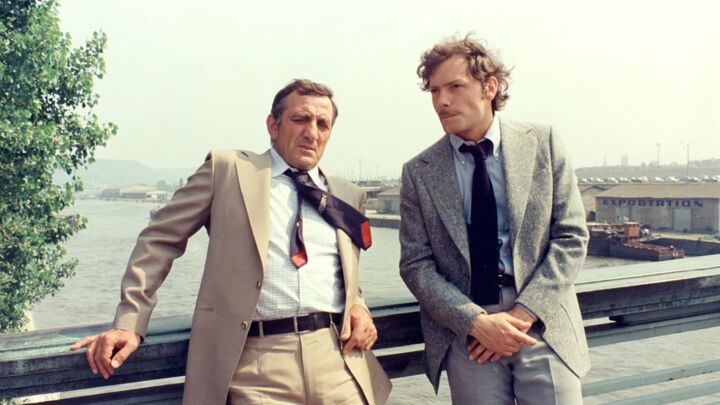

François de Roubaix, Lino Ventura, les Vosges et le reste [17 février 2025]

Rien ne m’emporte aussi loin dans la nostalgie cinéphilique que les bandes-originales de François de Roubaix pour Dernier domicile connu et les Grandes Gueules. Je voudrais ces musiques recouvrir toute réalité désobligeante. Je voudrais que leur subtile mélancolie creuse en moi des boulevards où aller là on où je n’ai pas idée. En un mot comme en cent, ces musiques addictives sont un baume miracle, une envie de large, un matin de printemps sur les champs de la Belle-Croix, la réponse aux questions qu’on avait oublié de se poser. Les images des films sur lesquels elles ont été tissées errent là où il faut, entre ici et ailleurs, quelque part où ça fait du bien. Dans les deux films cités, il y a Lino Ventura. Encore lui. Lino est incontournable. Sa force tranquille reste un mystère. Et quand il a à ses côtés Marlène Jobert ou Bourvil, dans les rues de Paris ou les forêts de Vosges, avec la musique de François de Roubaix en contrepoint, on a la sensation qu’un monde a été créé pour nous dans lequel tout a enfin un sens. Merci aux magiciens associés. Leur humanité, leur générosité, leur talent nous élèvent jusqu’au ciel.

En duo avec Lino [16 février 2025]

Certaines rencontres d’acteurs restent en mémoire et on s’en souvient toujours avec émotion. Complicité, complémentarité, affrontement, connivence, émulation… Les duos avec Lino Ventura ont toujours été des moments forts et émouvants, avec Patrick Dewaere, Jacques Brel, Marlène Jobert et bien sûr Michel Serrault dans Garde à Vue !

Le cinéma est-il né dans une grotte en Bretagne ? – origines 4 [10 février 2025]

J’ai visité le musée Lumière à Lyon en 2015 et j’en conserve une très douce et très forte impression. La maison bourgeoise qui accueille les collections est magnifique, avec tous ces appareils que l’on peut manipuler pour assister aux merveilleux tâtonnements de l’image enfin libérée de la fixité. Dans les salles du haut, j’ai notamment appris qu’étant enfants Auguste et Louis Lumière avaient un jour été piégés par la marée dans une grotte du littoral breton. Coincés pendant plusieurs heures, ils avaient regardé la mer dans le cadre que formaient les parois rocheuses et « s’étaient juré fidélité ». Ce n’est qu’une anecdote mais au fil du temps elle est devenue pour moi une scène primordiale, de celles d’où naissent des choses surprenantes. Il me plaît d’imaginer que c’est à ce moment-là, pendant que l’eau les cernait, qu’ils ont inventé le cinéma. Ce n’est qu’une hypothèse, invérifiable, mais j’y tiens.

L’idée du cinéma a précédé le cinéma, forcément. Quand Victor Hugo, mort dix ans avant le premier film, écrit son célèbre vers L’oeil était dans la tombe et regardait Caïn, il invente la contre-plongée. Dans le mythe de la caverne de Platon, l’idée du cinéma est là aussi. Mais c’est aux jeunes frères Lumière en vacances en Bretagne que j’ai envie de donner la préséance.

Louis, drôle de clown [09 février 2025]

A partir de 1965, De Funès est devenu incontournable. Il incarnait le cinéma populaire, qui de grande vadrouille en Fantômas et autres gendarmes de Saint-Tropez squattait la tête du box office. Enfants, nous nous régalions de ses mimiques et des personnages veules qu’il interprétait. Pendant ce temps, la critique faisait la fine bouche. Elle méprisait le cinéma qu’il incarnait, basé selon elle sur la répétition des mêmes recettes éculées. Et quand il a joué Molière, elle l’a logiquement éreinté. Il n’avait rien à faire dans cette galère ! J’étais alors en prépa, lycée Faidherbe, Lille, et notre prof de littérature a également donné de l’eau à ce moulin au nom des classiques réservés à une caste de légitimes. Cette remarque m’a fait bondir. Je me souviens que remontant la rue du Faubourg de Douai avec un copain pour regagner notre cité universitaire, nous avions partagé la même indignation. Nous considérions que De Funès était légitime à jouer l’Avare. Je suis allé voir le film et je l’ai aimé, même s’il avait ses défauts. Quelques années plus tard, De Funès est mort. Ses films ont continué à être diffusés régulièrement à la télé et une nouvelle génération s’est délectée de ses facéties. Comme tout finit par arriver, la critique qui l’avait boudé, l’a réhabilité. Télérama a même sorti un hors-série pour vanter les talents du clown. Dont acte.

Les années passent et De Funès reste incontournable. Il propose un miroir à nos bassesses. Ce n’est pas si fréquent. Vive celui dont on revoit les drôleries avec toujours autant de plaisir ! La Grande Vadrouille, Le Corniaud, La Folie des grandeurs, Rabbi Jacob ne sont pas prêts de tomber dans l’oubli. Pouic-Pouic, Oscar, Fantômas contre Scotland Yard et bien d’autres sont des friandises à consommer sans modération. Ces films sont notre terrain de jeu, pour longtemps encore, car les clowns sont éternels.

Bertrand Blier [25 janvier 2025]

Bertrand Blier est mort. Quelle drôle de chose ! C’est comme si les années, une fois encore, à force de s’accumuler, se lestaient de plomb. Quand j’avais 18 ans, c’était l’époque où chacun de ses films était un événement. Préparez vos mouchoirs passait régulièrement à la télé. J’adorais. Puis, je me suis un peu lassé. Je l’ai trouvé répétitif. Sa provoc des années 70 se transformait en quelque chose qui à mes yeux tournait à vide. Ceci dit, tous ses films contiennent des scènes très drôles avec des dialogues qui font mouche. Pour moi, Blier est un cinéaste qu’il faut savourer par petits bouts. La scène de Préparez vos mouchoirs où Dewaere présente sa collection de livres de poche à Carole Laure me fait rire aux éclats, tout comme le dialogue sur l’ennui que procure la campagne dans Buffet froid. Le réalisateur évoquait souvent son père, le grand, l’immense Bernard Blier, qui rentrant tard du théâtre ouvrait la porte de la chambre du petit Bertrand, lui demandait s’il dormait, puis lui proposait de descendre avec lui dans la cuisine pour manger du saucisson. Je ne crois pas qu’il y ait un Paradis ou ce genre de chose mais si j’admets cette possibilité il me plairait que le père et le fils y mangent régulièrement du sauciflard avec un petit verre de côte du Rhône tout en tenant des propos drôles, caustiques et absurdes.

Sandrine, une femme qui va bien [21 janvier 2025]

Le chemin de comédienne de Kiberlain est du genre buissonnier. Elle musarde, expérimente, passe d’un genre à l’autre, avec chaque fois une grâce dont l’évidence dessine un beau, un vrai sourire sur nos visages reconnaissants. La gravité lui sied, la légèreté lui va à ravir. Irrésistible de drôlerie chez Podalydès ou Dupontel, elle intrigue dans Elle l’adore et nous émeut dans Pupille. Vous me direz que tout ceci est normal. Après tout, c’est le job d’une comédienne. OK. Mais je maintiens qu’elle a ce quelque chose en plus qui la rend unique. Une nonchalance ? Parfois, oui, mais quand elle devient pile électrique, on en redemande. On dirait que Sandrine n’en fait qu’à sa tête, qu’elle traverse la vie et le cinéma comme on s’en va à la plage en pensant à autre chose. Un jour, elle fait un disque, puis deux, puis s’arrête. Un autre jour, elle se lance dans la réalisation. Et là, on je ne sais plus comment continuer. Son film, Une jeune fille qui va bien, est un sommet de délicatesse, d’élégance et de joie de vivre (la vie, tout simplement, la vie à Paris en 1942, d’une jeune comédienne juive). Rebecca Marder émerveille, elle nous réchauffe le cœur, elle nous donne envie d’y croire, croire que le meilleur est possible au milieu du chaos et de la haine. Kiberlain a fait un grand film. Avec une fin que notre mémoire garde précieusement pour toujours dans une malle à souvenirs de grand écran, d’où on peut la ressortir quand on veut pour se faire du bien même si ça fait très mal. Réussir une fin de film comme celle-là est un miracle, un miracle d’une grande simplicité, qui prouve que le cinéma peut nous emmener là où le cœur bat très très fort ! Kiberlain est une femme libre et une femme qui, je l’espère, va bien.

A quoi sert le cinéma ? [17 janvier 2025]

Christian Gailly, auteur méconnu et néanmoins essentiel, disait : Le cinéma m’a tout appris : à tenir ma fourchette, à me tenir à table, à tenir la porte à une dame, à demander pardon…. Pour ma part, je suis capable de beurrer une biscotte sans qu’elle se craque grâce à Baisers Volés et depuis que j’ai vu Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain je ne m’inquiète plus si un nain de jardin disparaît car je sais qu’il est parti faire le tour du monde. Je suis également capable de faire exploser une maison en dix minutes chrono sans prendre le moindre risque car Matt Damon m’a montré comment procéder dans La Mort dans la peau. Transporter de nitroglycérine sur les routes cabossées d’Amérique centrale, je sais comment faire grâce à Yves Montand et Charles Vanel. Tuer un crocodile au corps-à-corps aussi (Merci Tarzan). Daniel Auteuil m’a appris à me déguiser en bossu pour assouvir une vengeance. Grâce à Humphrey Bogart, je sais être cool en toute circonstance. Pierre Richard m’a démontré que la maladresse pouvait être élégante. Pour descendre des rapides, j’adopte soit la méthode de Robert Mitchum dans Rivière sans retour, soit celle de Meryl Streep dans La Rivière sauvage, ça dépend des jours. Et quand je veux faire le chien, je copie sans plus tarder Alain Chabat. Par contre, j’ai essayé la méthode de Bourvil dans Un drôle de paroissien pour piller les troncs d’église au caramel mâché, et le fait est que ça ne marche pas

Edgar Morin, le cinéma, la fraternité [13 janvier 2025]

Je me suis toujours posé cette étrange question : Le cinéma peut-il nous rendre meilleurs ? Force est de constater que ce n’est pas le cas. Pourtant la question demeure. Elargir la palette des perceptions, des sensations, des points de vue devrait nous aider à agrandir nos vies et à enrichir notre humanité. Edgar Morin ne dit pas autre chose dans cet éloge du cinéma et de ses vertus :

« Le moment de la projection nous humanise, nous rend sensible à l’humanité du gangster, du prisonnier, du vagabond, de la prostituée, parce que nous voyons qu’ils sont capables d’amitié, d’amour, de souffrance, y compris les criminels. Nous voyons les êtres humains dans leur complexité et les gros plans de leurs visages appellent irrésistiblement notre sympathie. J’ai appris la fraternité dans La Tragédie de la mine, le sens de la misère humaine et de l’exploitation dans L’Opéra de quat’sous. J’ai appris la possibilité de rédemption dans Le Chemin de la vie. J’ai appris au cinéma que le criminel n’est pas que criminel tout en étant criminel, et j’ai ressenti comment l’amour est le plus vrai sentiment de nos existences. »

Traverser les murs – origines 1 [02 janvier 2025]

Pour beaucoup d’entre nous, le cinéma a commencé sur un écran de salon. Gabin, Fernandel, Bourvil, De Funès avec les parents. Le grand écran, c’était pour les Disney mais à la maison, on pouvait voir des acteurs, des vrais, qui devenaient de suite nos copains. Je me souviens qu’il suffisait à Fernandel de prononcer le nom d’une céréale pour qu’une paroi rocheuse s’ouvre et me laisse entrer dans une grotte où étaient entassés de fabuleux trésors. Bourvil quant à lui traversait les murs dans Garou-Garou le passe-muraille, une friandise tirée d’une nouvelle de Marcel Aymé. Qu’un simple employé du bureau soit capable de franchir des murs de briques comme s’il s’agissait d’un rideau de mousseline fut pour moi une surprise puis une joie. Quand je pense à l’enfant qui rêvait secrètement qu’un jour il pourrait accomplir ce genre d’exploit, je me dis qu’il avait à sa manière compris le secret du cinéma : passer de l’autre côté.

Un homme providentiel – origines 2 [04 janvier 2025]

Il arrivait à la fin d’Apostrophes. Sur le plateau, les écrivains s’étaient tu. Bernard Pivot lui proposait parfois une question en guise d’entame. L’exercice n’était pas facile. Claude-Jean Philippe se lançait dans la présentation du film que le Ciné-Club proposerait une vingtaine de minutes plus tard, après le journal du soir. Cet homme, je l’aimais. Sa bonhommie, son semblant de timidité, ses éclats de rire inopinés, son art de se mettre en scène sans en avoir l’air, tout chez lui était exquis, simple et fraternel. Cet homme avait le plus beau métier du monde : donner envie de regarder un film à l’heure où le vendredi devenait un autre jour. Les vendredis soirs de la fin des années 70 furent pour moi un rite et une façon de devenir adulte. Le feuilleton commençait au moment où se terminait le repas. C’était le plus souvent Les Brigades du Tigre. Venaient ensuite les écrivains. La soirée se terminait par un film noir avec Bogart, un Bergman ou un Truffaut. J’entrais en cinéphilie. Le monde des champs et des villes n’existait plus. Je me retrouvais à L.A., à Paris pendant les années 50, au Japon, dans le Vieux Port de Marseille, à Rome avec Audrey Hepburn ou à Sherwood avec Errol Flynn. Merci à Claude-Jean Philippe de nous avoir emmenés là où nos jeunes vies avaient envie de rêver.

Georgia – origines 3 [07 janvier 2025]

Les années passent. Claude-Jean Philippe est encore là le vendredi soir, Bourvil reste la référence populaire que rien ne peut entamer, mais d’autres horizons se dégagent. Les salles de Lille et de Villeneuve d’Ascq proposent des reprises. Des Hitchcock entre autres. J’ai l’envie et la nécessité de me bâtir une culture de cinéma. Les études d’anglais à Lille 3 me laissent le temps de me consacrer au septième art. Il y a même un cinéma dans l’enceinte de la fac : le Kino, un ancien amphi aux sièges de plastique dur qui fait mal aux dos. J’y vois Georgia d’Arthur Penn, une reprise récente. Ce jour-là sera celui d’une de mes plus fortes émotions cinématographiques. Le film me séduit, m’emporte et me laisse groggy en sortant dans le hall. C’est le milieu de l’après-midi, le jour était encore jeune. Je me souviens de ces quelques minutes où je suis resté tétanisé dans le hall avec cette certitude que ma vie serait à l’image de ce film : romanesque et surprenante. Le cinéma fait rêver, platitude que j’assume. Toutes ces vies proposées, s’y projeter un peu plus que stipulé dans le contrat de la fiction, c’est un danger, mais je m’en fiche, dans quelques minutes je prendrai le bus pour Lille et dans une rue je rencontrerai une fille ou un garçon, ou un vieux, ou Dieu déguisé en clodo, peu importe, du moment qu’il ou elle m’emmène en Amérique, là où Georgia et ses amis ont fait de leur vie une affaire qui a de l’allure, pas comme la piaule qui m’attend à la résidence universitaire Robespierre ou était-ce celle d’avant, rue du bas Liévin, à la limite de Ronchin ?

Le western – 1 [12 janvier 2025]

Le western est un lieu cinématographique où plusieurs générations ont passé une part non négligeable de leur vie. Et certains spectateurs en ont même fait un lieu de vie parallèle. Ces gens-là, quand ils ne savent pas quoi faire, ferment les yeux et entrent dans un saloon, dégainent leur colt dans une rue poussiéreuse, regardent l’horizon pour y détecter des signes de vie indienne, parcourent des plaines immenses sous une musique avec chœurs vaillants. Ces gens-là essaient de marcher comme John Wayne quand ils se promènent le long des boulevards, ils n’ont pas leur pareil pour tricher au poker et dans leur jardin il leur arrive de reconstituer un bivouac nocturne avec cafetière émaillée sur quelques bûches incandescentes : ils ne dorment que d’une seule oreille, prêts à saisir leur fusil au moindre bruit. Ces gens-là ont pour la part plus de soixante ans. Pour ma part, j’ai grandi au moment où le western déclinait mais la télé en proposait encore à foison. Qu’y avait-il de plus essentiel pour un garçon de 10-12 ans que de rêver d’une vie libre, dégagée de toute contrainte, au milieu de la beauté sauvage de l’Ouest américain ? On dit aussi le Far West et ce seul nom m’ouvre un univers plus grand encore que le territoire qu’il est censé incarner. Le temps a passé et je suis resté accro. A chaque western que je vois ou revois, j’espère retrouver une sensation de pure enfance. Ce n’est pas seulement de la nostalgie. Il y a dans ce genre cinématographique une évidence qui parle à tous les âges de la vie. L’horizon appelle. Que peut-on espérer de mieux ?

Truffaut [10 janvier 2025]

Evoquer le réalisateur de Jules et Jim est une gageure. Tout a été dit sur lui. Le feu sous la cendre, le mystère, l’ambivalence, l’opiniâtreté. Revoir un de ses films, c’est fouler une terre qui résiste, pourtant douce au pas. On ne peut épuiser Truffaut, pas même le comprendre, encore moins en faire une figure tutélaire. Le charme opère, le temps passe, les dialogues ont le sérieux des vies qui nous échappent. Tranchant comme le silex, doux comme un velours banalement côtelé mais qu’on ne voudrait pas échanger contre toutes les étoffes de l’Arabie. Serait-il devenu l’ange gardien d’une certaine idée du cinéma ? Un truc de ouf qu’on appellerait le vrai cinéma ? Il a fait l’acteur, peu, mais quand il l’a fait, nous avons été émerveillés. Dans La Chambre verte, L’Enfant sauvage et La Nuit américaine, sa silhouette et sa voix nous émeuvent peut-être plus que les performances les plus réussies de Joachim Phoenix ou de Meryl Streep. Le petit bonhomme un peu collet monté nous atteint par la bande et, enfants amoureux, nous buvons ses paroles comme la meilleure des bénédictines. Dans La Nuit américaine, il se demande si le cinéma est plus important que la vie. La question peut paraître absurde. La vie est forcément plus importante. Mais vu que c’est lui qui pose la question et que nous l’aimons, nous prenons le temps de nous y arrêter. Les images de ses films peuvent alors surgir, se mêler entre elles et nous laisser avec l’étrange impression que là est notre trésor. Merci, cher François Truffaut, d’avoir posé la question.

Finalement, il est possible que tout n’ait pas été dit sur lui. Il n’a peut-être jamais été dit qu’il était inépuisable. C’est fait.

Desplechin et Shutter Island

Dans son dernier film, mi-documentaire mi-fiction, Arnaud Desplechin écrit une lettre d’amour au cinéma. J’ai hâte de voir ce que ça donne. En attendant, je me souviens d’une émission sur la Cinq où il était venu présenter le film. C’était il y a 2-3 mois. Le cinéaste se prête au jeu des anecdotes d’enfance. C’est un peu convenu mais l’exercice de l’interview télévisée ne prête pas à l’originalité. Puis, souhaitant rompre avec le jeu un peu formaté des questions-réponses, il demande s’il peut raconter une anecdote plus longue. Quand la présentatrice lui accorde ce droit (forcément), il se fend d’un petit sourire typiquement roubaisien comme on en voit sur certains visages quand avril hésite à officialiser l’arrivée du printemps dans les allées du parc Barbieux. Une minute avant, on lui avait demandé s’il revoyait les films qui l’intéressaient et il avait répondu par l’affirmative. En général, trois fois mais il y avait des exceptions, notamment pour Shutter Island. Quand il avait découvert le film de Scorcese, il n’avait pas été convaincu et en avait été peiné. La deuxième fois, ses réticences persistaient. Chagriné par la résistance que lui offrait le film, il avait persévéré tant et si bien qu’au bout de huit fois il avait fini par trouver que Shutter Island était un grand film. Cette anecdote raconte une des formes les plus émouvantes de la cinéphilie. Vouloir aimer un film, l’aimer vraiment, sans réserves, quand bien même notre raison nous dit autre chose. Je trouve ça émouvant. C’est une attitude d’enfant têtu qui refuse qu’on lui gâte le plaisir qu’il s’était préparé. Desplechin ne quitte jamais son côté petit garçon réservé, un peu comme Truffaut, avec lequel il a une affinité évidente.

J’y vais quand je veux – Rio Bravo 1

De Rio Bravo, j’aime tout, chaque séquence, chaque scène, chaque plan, chaque réplique. C’est le film parfait. Télérama semble être de mon avis. A chaque diffusion, le magazine signale son admiration sans borne par une flopée de T. Pourtant, le film n’a rien de très original. Il n’invente aucune forme nouvelle, ne se distingue pas davantage par des plans virtuoses ou des performances exceptionnels d’acteurs. L’explication est donc ailleurs. L’audace du film se déploie masquée. Rio Bravo est un film sur l’attente. C’est un thème d’une grande richesse si on a le talent pour le mettre en images et Howard Hawks l’a, aucun doute là-dessus. Dans Rio Bravo, il y a un shérif et c’est John Wayne. Inutile d’insister sur la valeur ajoutée que constitue la présence de John Wayne dans un western. Soit dit en passant, je conseille à ses détracteurs d’oublier leurs jugements idéologiques et leurs a priori actor studio. Il y a aussi Dean Martin. Ce crooner a eu une carrière de cinéma sans grand relief mais il a eu la chance de tomber sur un rôle exceptionnel, celui de Dude. Le film démarre avec ce personnage : Dude pénètre dans le saloon. La scène qui suivra sera muette. Ce qui en fait toute sa force. Dude a une démarche un peu chancelante. On ne sait pas encore que c’est un ivrogne. Au bar est installé un sale type. Ça se voit tout de suite à sa façon de se servir en whisky. Quand il s’aperçoit de la présence de Dude, il se retourne. Ses lèvres dessinent un sourire narquois. Il prend une pièce dans sa poche et la lance dans le crachoir. Dude hésite. Il a envie de boire et cette pièce l’y autorisera. Il s’agenouille et s’apprête à récupérer la pièce. Mais un pied fait violemment valdinguer le crachoir. Le shérif est entré. Il ne supporte pas l’humiliation que subit Dude. Il se tourne vers Joe Burdette, la brute épaisse accoudée au bar. Pendant ce temps, Dude se relève, saisit une planche et frappe le shérif, qui s’affale par terre. C’est parti pour deux heures d’enchantement !

Rio Bravo est une de mes résidences secondaires. J’y séjourne quand je veux. Je vais du saloon à la prison et de la prison au saloon. Parfois, je m’arrête à l’hôtel. Le petit Carlos m’y accueille avec son délicieux accent mexicain. Rio Bravo est un lieu, un espace, dont la réalité est aussi forte que celle des lieux qui existent pour de vrai. Depuis sa naissance, le cinéma a créé une infinité de lieux que notre mémoire engrange. L’open-space des Hommes du Président, la scierie des Grandes gueules, le cottage de L’Homme tranquille, le planétarium de La Fureur de vivre, le commissariat de Garde à vue, le bowling des Tontons Flingueurs, les salles de poker du Kid de Cincinnati. Je connais chacun de ces endroits, et je peux y déambuler rien qu’en fermant les yeux, mais c’est dans la petite ville texane de Rio Bravo que j’ai mes habitudes les plus chères.

Rio Bavo réserve bien des surprises, dont entre autres le regard que pose le film sur l’alcoolisme et la grâce des pauses-chansons. Ceci sera abordé dans un prochain épisode, car Rio Bravo, qu’on se le tienne pour dit, est inépuisable.