Ciné-balançoire Ciné-brouette Ciné-oies Ciné-linge (ci-après)

Depuis une quinzaine d’années, je m’adonne à ce plaisir compulsif de l’approche thématique du cinéma, un peu comme le fait Luc Lagier dans ses blow-up du web-magazine d’Arte. Affaire de mémoire, de classement d’extraits , de montage. Un travail de longue haleine. Tout a commencé avec le linge. Je me souvenais de deux-trois scènes avec linge et j’ai commencé à en repérer d’autres dans un maximum de films. Les années ont passé. J’ai accumulé. Qu’est-ce que la présence de linge qui sèche apporte à une scène ? Je tente de répondre à cette question. Voici donc, pour entamer ma rubrique Ciné-thèmes une partie de cette exploration.

La vache, la brouette, la balançoire, la falaise, les oies, le juke-box, l’escalade d’arbres, les maisons isolées sont d’autres thèmes qui ont fait l’objet d’un recensement et d’un montage, et qui seront par la suite présentés dans cette même section.

Le Linge au cinéma – panorama

Le linge est un fidèle artisan de la belle image. Il n’a pas son pareil pour créer des compositions qui flattent l’œil, des tableaux qui correspondent souvent à des pauses dans l’action. Il engage un dialogue discret avec les autres éléments présents dans l’image. Le linge n’est pas regardant : il cohabite sans se faire prier. Il convient aussi bien à l’Irlande de David Lean qu’à l’Italie révolutionnaire de Luchino de Visconti. La France occupée de Tarantino le sollicite également. A chaque fois, la composition est élégante. Le linge apporte à ces paysages historiques une touche familière qui nous les rend intimes sans pour autant entamer leur beauté et leur mystère.

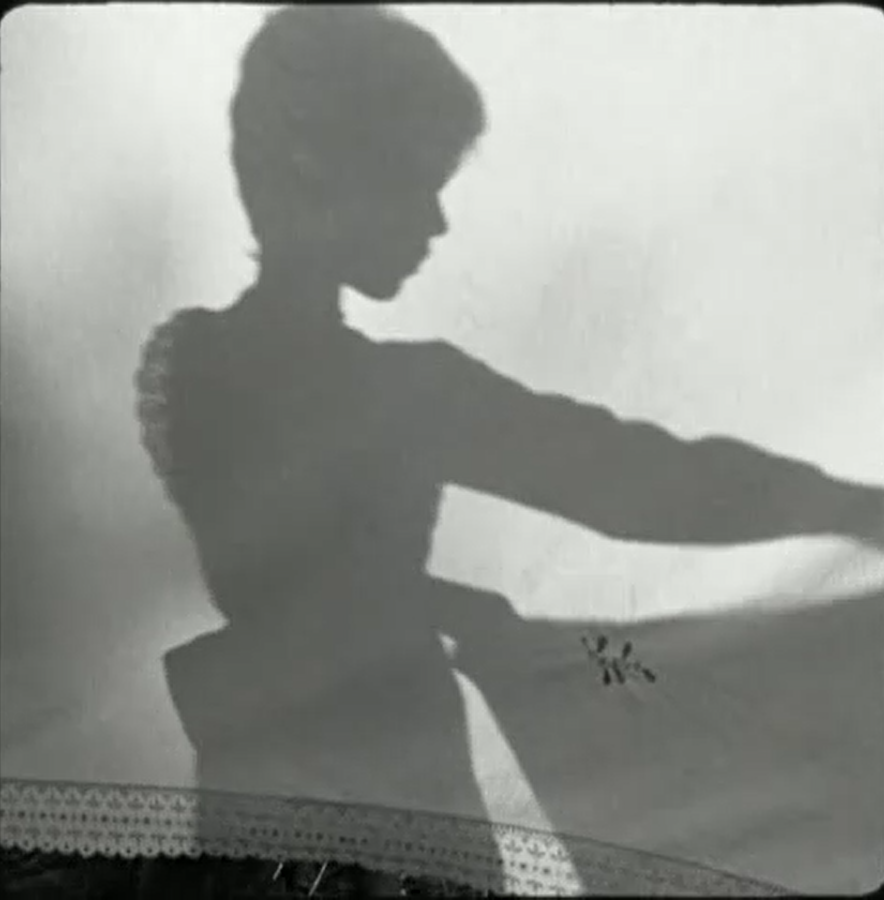

Lignes, ombres, équilibre des surfaces, nous sommes parfois proches de l’abstraction. Le linge sait faire cela aussi. Il sait également jouer avec la lumière et créer des clairs-obscurs avantageux. Sinon, il est kaléidoscopique, morcèle l’espace, le réorganise en une myriade de petites surfaces colorées, une sorte de puzzle joyeux, enfantin. Il peut devenir un élément central du paysage ou créer le paysage à lui seul.

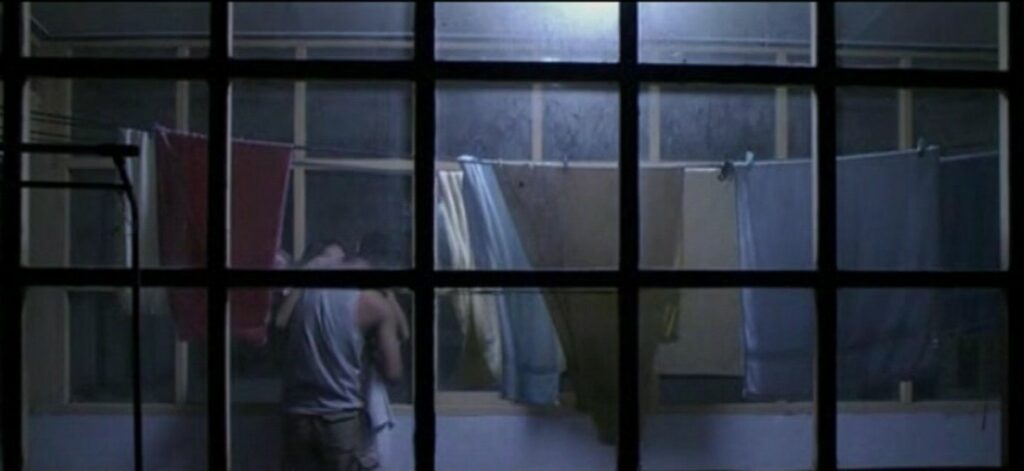

Les compositions avec fenêtres donnent toujours de beaux résultats. Le jeu du cadre dans le cadre est séduisant et ses déclinaisons infinies. Le linge a une vocation décorative évidente.

Dans une scène d’Escrocs mais pas trop, la présence de linge sur fond de soleil couchant a une fonction purement esthétique. Woody Allen a décidé de se faire plaisir. Et pourquoi pas. Le cinéma a besoin d’éléments pour remplir le cadre. Le linge le fait toujours avec avantage.

Une des autres raisons du succès cinématographique du linge est sa capacité à s’insérer dans n’importe quelle profondeur de champ. Du plan d’ensemble au gros plan en passant par tous les cadrages intermédiaires. La présence de linge en arrière-plan n’est pas toujours décelable. L’œil le perçoit mais ne l’identifie pas forcément. Il forme alors une touche colorée ou blanche, le plus souvent mouvante, éventuellement associé à d’autres éléments en mouvement : rideaux et tentures. Quand le linge se rapproche, toujours en plan général, les effets de contraste peuvent intervenir. Draps et vêtements sur murs de briques rouge, ou façade de pierres grises. Différents jeux de couleur sont possibles, avec plus ou moins de réussite. Nettement plus rare, le gros plan crée un effet étrange, voire inquiétant.

Mais le linge ne se cantonne pas au tableau. Il peut également être mobile, se déplacer… et ceci de bien des façons. Et s’il ne se déplace pas, la caméra le fera pour lui. Les cinéastes sont très friands de travellings avec linge.

Le très long traveling de Wonderful Town se déploie quant à lui avec une lenteur lascive sur plus de deux minutes. C’est le temps que décide de prendre Aditya Assarat pour une scène d’un rare pouvoir de séduction. Il serait intéressant de lui demander pour quelle raison il a tant eu recours au linge dans son film, à sept reprises, mais gageons que les critiques et cinématologues ont d’autres chats à fouetter. Oui, nous ne le dirons jamais assez, le traveling de linge est un des plus beaux enfants de l’art cinématographique. Peut-être même une catégorie à part entière, comme les scènes de saloon avec pianiste ou les chutes du cinéma muet, les montées d’escalier dans les films d’horreur. Comment s’en lasser ? Chaussettes, serviettes et chemisiers qui défilent sous nos yeux gourmands. Couleurs, textures, séchage lent, satisfaction du propre, du frais, du bien plié.

En ville, le linge occupe tous les espaces possibles. On le trouve facilement en façade, sur le rebord d’une fenêtre, accroché à une balustrade, sur un balcon. Il traverse également la rue, reliant les immeubles entre eux. On le trouve sur les toits en terrasse, dans les jardins, les arrière-cours, et bien sûr en intérieur, dans toutes les pièces, du sous-sol au grenier.

S’il trouve facilement sa place dans un environnement urbain, le linge semble encore plus à l’aise dans les décors bucoliques. Dans une campagne verte et ensoleillée, quelques draps qui sèchent au vent indiquent avec beaucoup de simplicité qu’une activité humaine est en cours. De par sa texture, souple et douce, le linge s’insère avec grâce dans tout type de paysage. Il fleure bon le terroir et raconte en images la vie dans nos provinces.

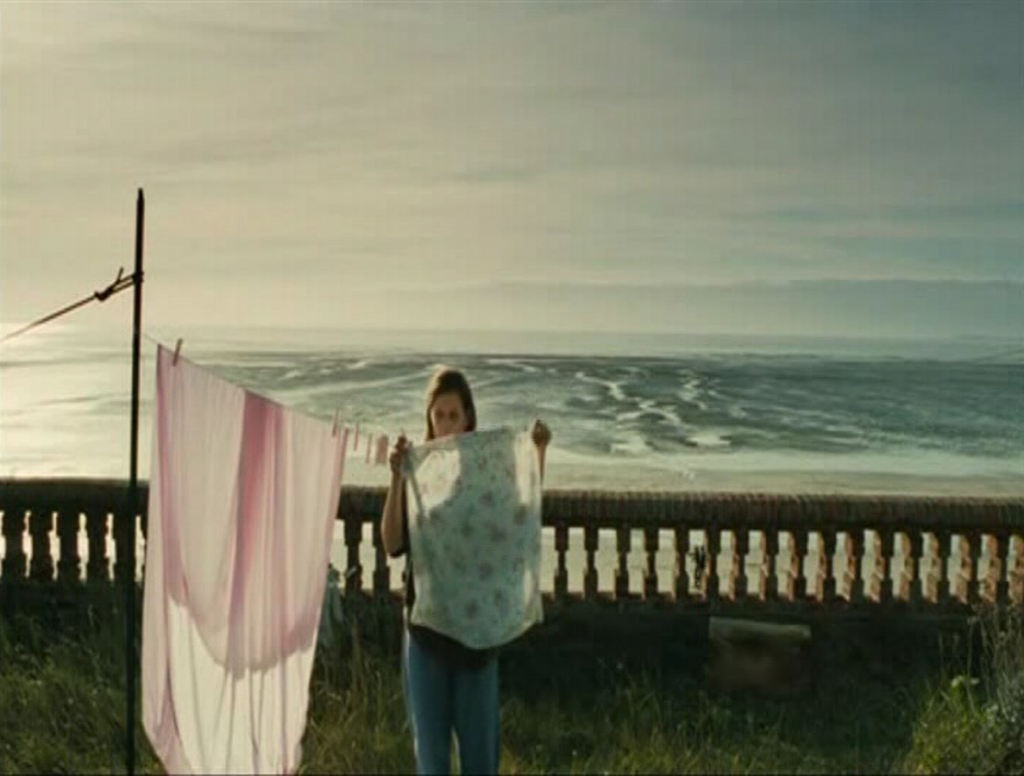

On le voit régulièrement cadré au niveau de l’horizon. Sa double appartenance au terrestre et à l’aérien est alors évidente. L’inclination pastorale du linge en fait un élément prisé des films historiques, notamment de cape et d’épée. Si son universalité géographique n’est plus à démontrer, sa capacité à traverser les âges semble tout aussi incontestable. Le linge est intemporel, ce qui explique en partie son caractère rassurant. Mais cette intemporalité est paradoxale. Sa présence est en effet éphémère par nature : le temps d’un séchage.

Parmi toutes scènes de « linge pastoral », la plus belle, la plus virtuose aussi, est celle du début d’Orgueil et Préjugés de Joe Wright. Elizabeth Bennett, incarnée par Kaira Kneightly, rentre chez elle en franchissant plusieurs lignes de draps qui sèchent. Magnifique !

Mais le linge ne se résume pas à sa fonction esthétique ni à une présence lénifiante. Il peut avoir une utilité narrative précise. C’est ainsi qu’il est devenu un incontournable des scènes de course-poursuite. Il donne des repères au spectateur, pose des jalons qui indiquent la progression des poursuivants et des poursuivis. Dans La Vengeance dans la peau, les scènes de course-poursuite sur les toits sont à cet égard caractéristiques. Le linge est là pour poser des repères tout en ajoutant une couleur locale pittoresque. Dans le règlement de comptes final de 3h10 pour Yuma, le décor est surchargé, la caméra mobile, le montage serré, tous les ingrédients obligés du cinéma d’action moderne sont là. Le linge est omniprésent en arrière-plan et donne des repères bienvenus aux contrechamps. Sur 63 plans, en 3 minutes, 22 sont occupés par du linge.

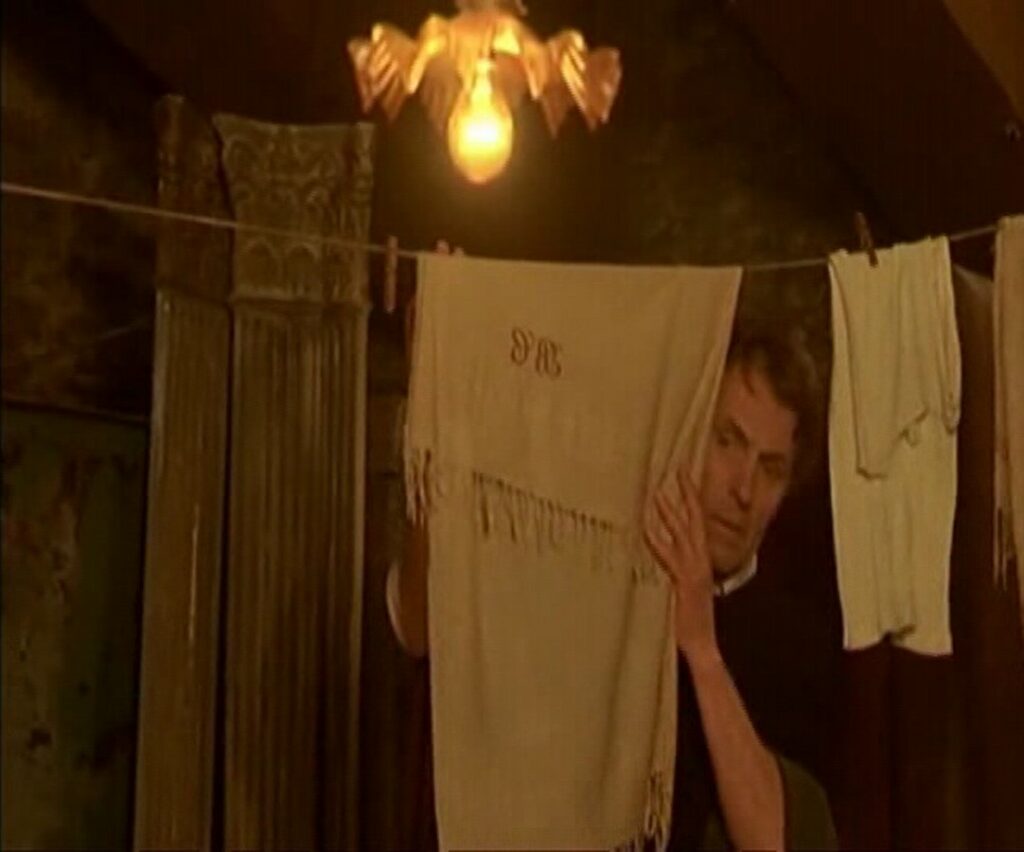

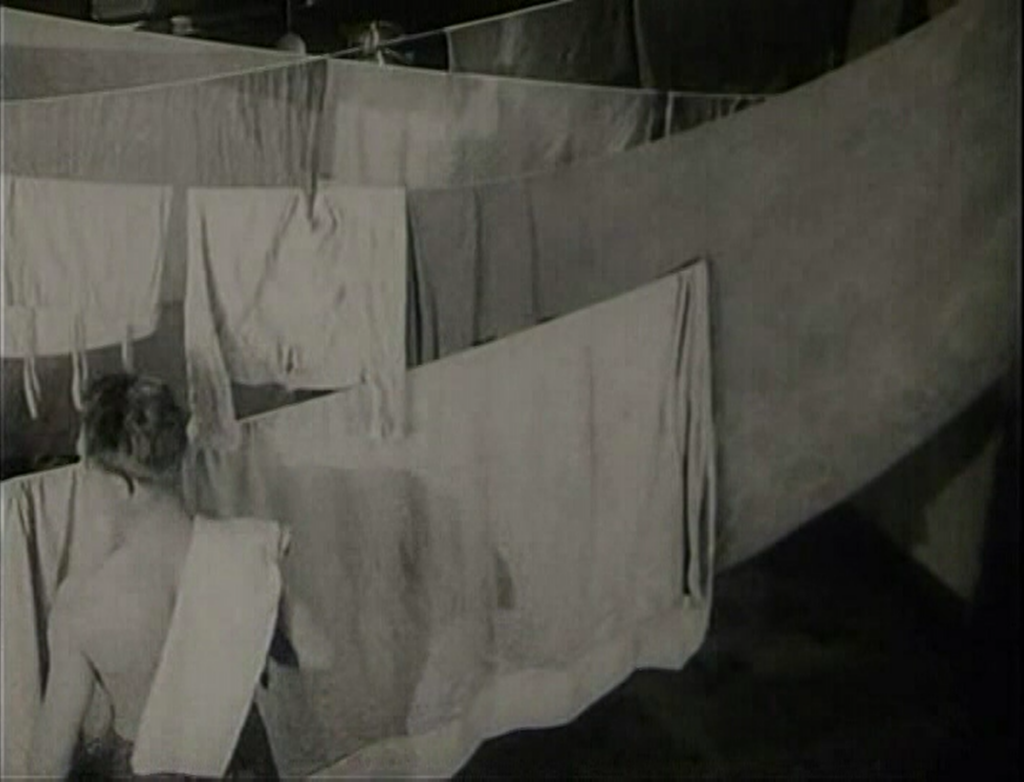

Autre utilité du linge : dissimuler. Le drap ou le vêtement qui pend constitue un paravent idéal pour qui veut trouver une cachette facile, immédiatement accessible, et d’où on peut surgir avec tout autant de facilité.

Si dans la vaste majorité de ses apparitions le linge est pris comme un ensemble indifférencié de vêtements, draps, serviettes et autres flanelles et cotonnades, il arrive aussi qu’il se singularise et évoque, par métonymie, une personne précise, objet de désirs secrets. Sa charge érotique est alors incontestable.

Mais la métonymie ne se cantonne pas à la sphère de la sensualité. Elle peut se transformer en un indice dans le cadre d’une enquête policière, comme dans L’affaire Dominici.

Le linge peut servir à tout. Il est polysémique et généreux. Il évoque l’ensemble et le détail, l’instant et la durée. Le linge sert à tuer. A faire naître un fantôme. A délimiter une cage de buts. A créer le gag cartoonesque. Il peut même être signifiant par son absence. Sans lui, on ne voit pas la corde qui le porte habituellement. A moins, que quelques épingles colorées la signalent, repères bienvenus, oiseaux très sages qui ne prendront jamais leur envol.

Le linge est un marqueur social. Pour définir le décor qui restituera au mieux un environnement populaire, il est toujours d’une grande efficacité. Son symbolisme est léger. Là aussi, l’évidence de sa présence s’allie à sa discrétion naturelle.

Le linge peut occuper un espace public, au pied d’un groupe d’immeubles. Il est alors communautaire, créateur de lien social ou lieu privilégié du commérage. Les exemples irlandais sont nombreux.

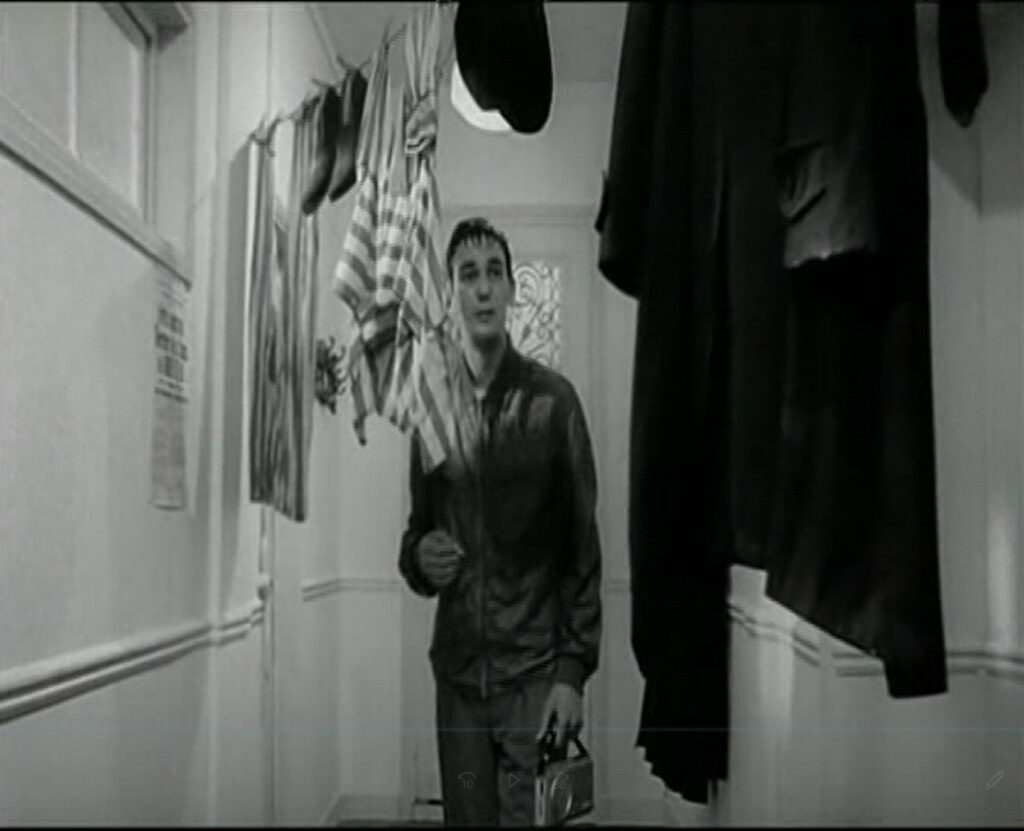

En intérieur, il est d’autant plus signifiant. Quelques vêtements qui sèchent dans une cuisine, au-dessus d’un feu, indiquent clairement un milieu social modeste. Dans Rocco et ses frères, le linge est partout. Il suffit d’ouvrir une porte pour le voir pendre sur un fil, une chaise ou le rebord d’une fenêtre.

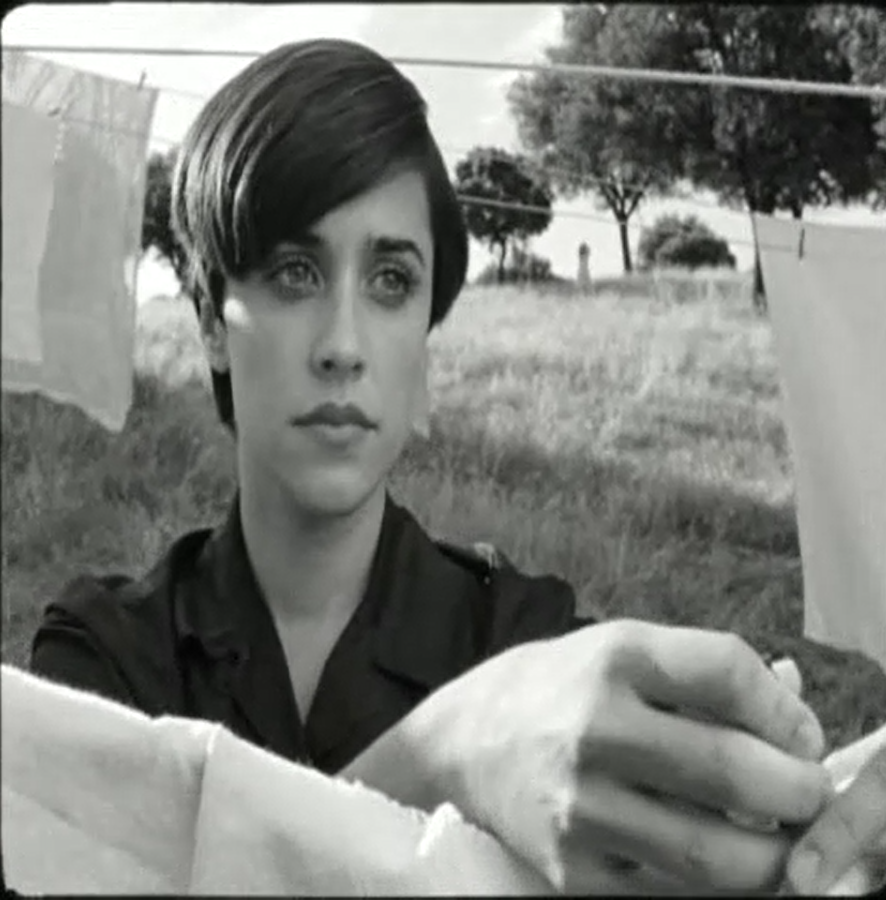

La présence de linge à l’écran permet aussi de parler de la condition féminine. L’image de la femme qui pend ou décroche son linge est omniprésente au cinéma. Au point parfois d’être un cliché. On trouve fréquemment deux femmes occupées à pendre ensemble leur linge. Ce genre de scène permet le dialogue et insiste éventuellement sur la solidarité féminine, avec confidences à la clé.

L’accent peut être mis sur la servitude liée aux tâches ménagères. Le travail du linge symbolise aisément la condition des domestiques. Dans La Jeune fille à la perle, la servante, qui servira de modèle à Vermeer pour son célèbre tableau, est commise aux tâches ménagères. On la voit régulièrement dans la petite cour, occupée au linge. Son attitude, ses gestes en disent long. De plus, dans cet espace qui est censé lui appartenir, elle doit faire face aux provocations du garçon du peintre et même à une tentative de viol.

Mais le plus souvent, ce sera la ménagère, la femme au foyer, qui sera évoquée, dans sa solitude et son aliénation. Dans Darling, film de Christine Carrière, 2007, l’héroïne est au bout du rouleau. Elle pend son linge. Le geste est mécanique, aliénant. Mais il y a la mer en arrière-plan, qui vient contrebalancer la sensation d’aliénation. La réalisatrice a voulu donné à cette scène une mystérieuse ambivalence. Le linge ne se réduit jamais à la servitude, il indique toujours autre chose. Qui nous échappe, le plus souvent.

Le film 1984 va même jusqu’à inverser le propos. Dans un monde totalitaire et déshumanisé, la ménagère qui pend son linge dans son arrière-cour se voit attribuer des vertus cardinales.

Et que dire de cette scène finale de Combien tu m’aimes de Bertrand Blier ? Propos ironique ? Pas si sûr. Le linge qui pend comme symbole de la félicité conjugale, mise en évidence, ostentatoire, avec travelling. La belle image, on y revient.

Dans Une journée particulière, d’Ettore Scola, la célèbre scène sur le toit, qui dure plus de 8 minutes, est emblématique de la richesse symbolique du linge. En l’absence de son mari, l’épouse fait la rencontre du voisin homosexuel. Et c’est ici, dans cet espace de travail qui lui est familier, qu’elle va entrevoir la possibilité d’une libération. Cette scène cruciale avait besoin de ce décor pour fonctionner. La ménagère n’est plus dans sa cuisine, elle n’est pas non plus dans l’espace public, elle est dans l’espace du linge. Un espace intermédiaire, qui lui donne la force de concevoir de nouvelles directions. Pendant que le mari défile et salue les étendards de l’Italie fasciste, sa femme utilise d’autres étendards, pendus sur un fil. Et le voisin, exclu par le nouvel ordre, trouve aussi dans cet espace un monde à sa mesure.

Dans The Magdalen sisters, nous avons un autre exemple de cet espace intermédiaire constitué par le linge. Les Magdalen sisters sont des filles déchues, enfermées dans une maison de redressement. Nous sommes dans l’Irlande catholique des années 50. Dans ces établissements, elles lavent le linge des bourgeois. Le symbole est fort. Une fois le linge lavé, il faut aller le pendre dans un enclos qui borde la route. Le linge délimite ici aussi un espace où la liberté est sinon effective, du moins envisageable.

Ce n’est pas hasard si Fellini a choisi un plan d’ouverture avec linge pour Amarcord, film où il évoque ses souvenirs d’enfance. Le linge qui ondule sur son fil est comme un appel très doux aux choses du passé.

L’été où j’ai grandi, Gabriele Salvatores, 2005. Comme nous l’indiquent le titre du film et le dialogue de cette scène, il s’agit de l’histoire d’un jeune adolescent, balloté entre le désir de devenir un adulte et le retour impossible à l’enfance. Le choix du décor pour l’explication avec la mère est significatif. Associé au plus lointain de l’enfance, le linge évoque avec délicatesse la permanence maternelle.

Dans Voce della luna, Salveni se remémore sa grand-mère. L’ambiance est onirique. Les tons sont chauds. L’agencement de la pièce est quelque peu irréel. Le linge, très présent, est filmé sous tous les angles. Il crée des écrans, compose des espaces infimes, modèle le souvenir, accompagne l’évocation du passé. Le Maestro aime le linge et il sait lui faire dire des choses essentielles.

La Belle et la Bête. Jean Cocteau. 1946. Le réalisateur nous offre ici un véritable festival de linge. Il en exploite tous les aspects : esthétiques, symboliques et narratifs. La composition, les surfaces, le bucolisme, la dominante du blanc, l’espace labyrinthique, le travail subtil sur les ombres. Pourquoi ce choix ? Il permet un chassé-croisé des personnages à l’intérieur d’un espace créé de toutes pièces. Nous ne sommes ni dans le château ni dans un jardin, ni dans l’espace public de la rue. Nous sommes dans l’univers du linge. Que le cinéaste peut modeler de A à Z. L’enfance est bien là. Non celle des souvenirs familiaux mais celle des contes, où il est possible à partir des éléments les plus simples de bâtir des mondes imaginaires. De par sa texture délicate, symbole de pureté, sa capacité à filtrer la lumière et à faire apparaître les ombres, le linge est idéal pour évoquer les univers féériques… et quand la scène est terminée, on tire tout simplement le rideau.

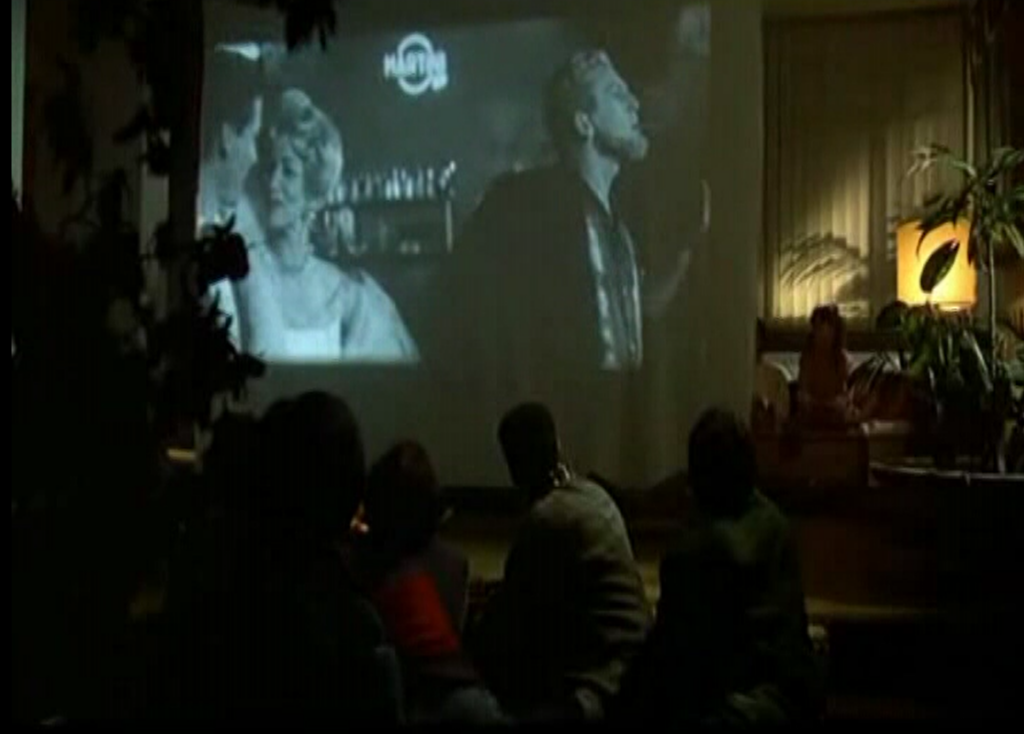

Dans Le parfum de la dame en noir, un drap est également utilisé comme rideau de théâtre. Dans un autre extrait du film, les draps tendus ont un usage directement cinématographique. Ils servent de fondu au blanc. Le dévoilement par le linge crée un effet visuel et dramaturgique d’une belle efficacité. Les jeux de transparence sur draps tendus évoquent les théâtres d’ombres, ancêtres lointain du cinéma.

Franchissant un pas, le linge peut devenir le support même de l’image. Dans Intervista, Mastroianni, grimé en magicien, fait surgir un drap, qui fera d’abord office de théâtre d’ombres pour ensuite servir d’écran à une projection de la Dolce Vita .Le procédé du drap tendu pour une projection se retrouve entre autres dans Coup de torchon, Avril et Au diable Staline.

La polyvalence extrême du linge au cinéma ne pouvait qu’aboutir à cette fonction ultime : accueillir la réalité même de l’image cinématographique et multiplier les lieux de projection possibles. Transfert onirique et mise en abyme, typique d’un art dont l’objectif a toujours été de donner l’illusion de la réalité.

La présence récurrente de linge à l’écran nous permettrait-elle d’envisager une histoire mondiale du cinéma sous ce seul angle ? L’idée peut sembler farfelue ou dérisoire mais nous la croyons riche en possibilités. Ce n’est pas un hasard si à toutes les époques des cinéastes majeurs ont proposé des scènes où ils ont tenté d’épuiser les potentialités esthétiques et narratives du linge sur son fil. Trois exemples choisis parmi les plus beaux :

La maison de la place Troubnaïa, 1928. Boris Barnet occupe une place à part dans le cinéma russe. Formé à l’école de Koulechov, il assimile l’art du montage mais se démarque du rigorisme des réalisateurs soviétiques de sa génération. C’est dans la comédie qu’il excelle, en particulier dans l’exploitation des situations de la vie quotidienne. A ce titre, La maison de la place Troubnaïa compte parmi ses oeuvres les plus abouties. Les scènes de linge y sont exploitées de façon ludique et exhaustive. Visiblement le réalisateur s’est amusé à tirer parti de toutes les possibilités du linge. Plongées, contre-plongées, superpositions, champ-contre-champ, linge à terre, tapis à battre, un florilège qui fait plaisir à voir.

Blanca Nieves, de Pablo Berger, 2012. Le décor formé par le linge sera celui d’une ellipse, le passage de l’enfance à l’âge adulte derrière un drap qui sèche. Idée sublime, réalisée avec un rare bonheur.

Dans Le Miroir, Andreï Tarkovski donne à voir une véritable chorégraphie du linge. Que font ces rideaux pendus à l’intérieur de la maison ? Ils ondulent et dansent sous le regard d’un enfant en quête d’identité.

Pour terminer ce panorama, j’évoquerai une des plus belles sous-catégories du linge cinématographique : le franchissement. Contrairement à ceux du cinéma, les écrans formés par le linge peuvent être franchis. Une frontière a été posée, qu’il faut traverser, pour la caresse sur la peau, la théâtralité du geste, la satisfaction de vaincre un obstacle… les raisons sont multiples. A vrai dire, ces franchissements semblent souvent gratuits. Franchir le linge, c’est finalement un jeu. Les réalisateurs ne se privent pas de nous offrir ce spectacle. Il existe des centaines de manières de franchir le linge. On s’en serait douté.

7 franchissements :

Autres films (sélection) :